Article

| Education, violences et conflits en Afrique Subsaharienne. Sources, données d'enquête (Côte d'Ivoire, Burkina Faso) et hypothèses by Éric Lanoue. Institut de recherche pour le développement (IRD, UR 105 « savoirs et développement »). Theme : International Journal on Violence and School, n°3, April 2007 |

| La littérature sur le thème « éducation, violences et conflits » en Afrique subsaharienne connaît un remarquable essor depuis la chute du Mur de Berlin (1989). Abondante, cette littérature provient essentiellement, encore à ce jour, de sources institutionnelles et circule sous la forme de travaux d’expertise rédigés en réponse aux commandes des agences d’aide internationales – bailleurs de fonds et Ong. La communauté des chercheurs en sciences sociales n’a guère produit de travaux systématiques sur ce triptyque. Il résulte de ce déséquilibre une limite ouvrant la voie à un fort potentiel de recherches dans les années à venir. Cet article tire d’abord parti d'un premier état, par définition non exhaustif des littératures existantes sur le thème « éducation, violences et conflits en Afrique subsaharienne ». Les liens entre les formes de violences liées au fait scolaire et les conflits armés sont ensuite appréhendés à partir d’une étude de cas, tels qu’ils se tissent dans la complexité d’une histoire présente ouest africaine, au sein d’un double contexte marqué par le déclenchement de la guerre civile en Côte d’Ivoire suite au coup d’État manqué du 26 septembre en Côte d’Ivoire et les déplacements forcés des populations vers les pays limitrophes, le Burkina Faso en particulier. Enfin, sont examinées quelques hypothèses sociologiques utiles pour interpréter les liens existants entre l’éducation, les violences et les conflits et leur donner du sens. Ces liens ne vont pas de soi si on prend la peine de critiquer la faiblesse explicative d’une relation cause-effet selon laquelle la violence à l’école entraîne la mobilisation violente de la jeunesse en temps conflit ou encore que l’éducation à la paix débouche sur la résolution des conflits. French text. |

Keywords : Éducation – violences – conflits armés – Afrique subsaharienne – politiques de secours éducatif – Côte d’Ivoire – Burkina Faso.

| PDF file here. IntroductionLa littérature sur le thème «éducation, violences et conflits» en Afrique subsaharienne connaît un remarquable essor depuis la chute du Mur de Berlin (1989). Abondante, cette littérature provient essentiellement, encore à ce jour, de sources institutionnelles et circule sous la forme de travaux d’expertise rédigés en réponse aux commandes des agences d’aide internationales – bailleurs de fonds et Ong. La communauté des chercheurs en sciences sociales n’a guère produit de travaux systématiques sur ce triptyque. Il résulte de ce déséquilibre une limite ouvrant la voie à un fort potentiel de recherches dans les années à venir. L’éducation, source de violences ordinaires, peut-elle être inscrite sur la liste des facteurs déclenchant un conflitarmé, à la faveur de quelle forme de violence politique? Pourquoi les enjeux liés au maintien ou à la destruction des infrastructures éducatives demeurent-ils aussi vifs en cours de conflit? Pour qui? Enfin, est-il possible de considérer l’éducation comme une voie de médiation dans la résolution des conflits? Pour avancer des éléments de réponses à ces questions, cet article tire d’abord parti d'un premier état, par définition non exhaustif - des littératures existantes sur le thème «éducation, violences et conflits en Afrique subsaharienne». Les liens entre les formes de violences liées au fait scolaire et les conflits armés sont ensuite appréhendés à partir d’une étude de cas, tels qu’ils se tissent dans la complexité d’une histoire présente ouest africaine[i], au sein d’un double contexte marqué par le déclenchement de la guerre civile en Côte d’Ivoire suite au coup d’État manqué du 26 septembre en Côte d’Ivoire et les déplacements forcés des populations vers les pays limitrophes, le Burkina Faso en particulier. Enfin, sont examinées quelques hypothèses sociologiques utiles pour interpréter les liens existants entre l’éducation, les violences et les conflits et leur donner du sens. Ces liens ne vont pas de soi si on prend la peine de critiquer la faiblesse explicative d’une relation cause-effet selon laquelle la violence à l’école entraîne la mobilisation violente de la jeunesse en temps conflit ou encore que l’éducation à la paixdébouche sur la résolution des conflits. Revue des littératures sur les liens entre éducation, violences et conflits armés en Afrique subsaharienne Des violences ordinaires peu documentées mais bien réelles La démultiplication des conflits à des échelles régionales (Chaigneau, 2002; Ero, Ferme, 2002), le caractère massif des populations déplacées (Guichaoua, 2004), leur extrême cruauté et leur obstination à résister aux efforts internationaux de médiation (Porteous, 2003) – relèguent souvent au second plan des agendas la violence scolaire au quotidien produite et subie dans les pays africains en paix. Or cette violence existe, en temps de paix comme en temps de guerre. Ses formes, pour être identifiées, n’en restent pas moins méconnues dans leurs logiques de production comme dans leurs conséquences psychologiques. La première forme de cette violence est physique et, assurément, ses pratiques sont courantes en milieu scolaire: l’usage fréquent de la chicotte ou les châtiments corporels directs en guise de punitions montrent combien «les violences à l’école» sont consubstantielles à «l’école de la violence», ce que révèle une enquête nationale menée au Togo (Kodjovi, 2000). Encouragées par certains chefs de famille, moins souvent dénoncées par voie de presse, ces violences de la vie scolaire quotidienne mettent en jeu la délégation de l’autorité familiale. Un type particulier de violence, à la fois physique et symbolique, fait l’objet d’encouragements implicites parmi les acteurs de la vie scolaire et de vives dénonciations de principe dans les médias nationaux et les campagnes des agences spécialisées (Unicef, 2003). Il s’agit de la violence sexuelle exercée sur des jeunes filles scolarisées et pubères. Cette violence, condamnable, retraduit les enjeux liés à la négociation, individuelle ou au nom de la classe, de notes auprès de l’enseignant, en échange d’un «capital sexuel» supposé (Proteau, 2002). L’engagement de ce «capitalsexuel» dans une relation pédagogique avec un enseignant correspond à une attente sous forme d’une réclamation de passe-droit et induit des risques – la grossesse venant à interrompre le cursus scolaire reconnaissent les rares auteurs ayant enquêté sur ce sujet complexe parce que pris entre témoignages et rumeurs (Le Pape, Vidal, 1987). La recherche active de protections auprès des adultes contre l’exclusion ou le redoublement en échange de son corps participe à la négociation d’un «capital social»; cette recherche n’est pas propre au milieu scolaire et l’école ne fait que reproduire des règles d’un jeu social en vigueur en d’autres milieux. Aucun des travaux existants ne pose la question de la hiérarchisation des formes de violence, à partir d’un seuil au-delà duquel les victimes les jugeraient intolérables. L’institution scolaire tolère de telles violences et, à défaut de sanctions pénales, n’offre pas de réparation aux victimes: elle sanctionne le maître en le mutant. Pourtant, au sommet des violences symboliques pourraient figurer les images «négatives» ou dépréciatives véhiculées au moyen des manuels scolaires à l’endroit de certaines «ethnies» ou populations dites «étrangères». L’impact de ces images dépréciatives a fait l’objet d’études approfondies dans le cas d’Israël et de la Palestine, au point de mobiliser des enseignants des parties belligérantes (Prime, 2004). Ce n’est pas encore le cas pour des pays africains en paix ou en guerre. La question des germes conflictuels En amont, de nombreux travaux d’expertise réfléchissent au rôle potentiel ou avéré, des systèmes d’enseignement dans la production des conflits (Wright, 1997; Unicef, 2000). Avec un champ de vision élargi à une longue durée, ils mettent en avant deux principaux arguments: les systèmes d’enseignement scolaire résultent d’un processus d’imposition d’origine coloniale mais perpétué une fois les indépendances acquises, l’École restant au service de la reproduction d’une élite, au demeurant jugée corrompue; la langue d’enseignement – latine ou anglo-saxonne - constitue la preuve visible d’un impérialisme culturel, vecteur de la domination néo-coloniale. Certains travaux scientifiques montrent bien l’extranéité des origines de l’École et les difficultés à implanter les routines d’une structure sociale venue d’ailleurs (Martin, 2006). Mais d’autres travaux insistent sur le fait que l’imposition de l’École – avec ses recrutements forcés – n’a duré qu’un temps, à l’échelle d’une histoire des sociétés africaines (Guth, 1990). Ainsi, après les temps coloniaux de l’imposition scolaire et culturelle, est venu, au moment des indépendances, celui de la réappropriation institutionnelle (Guth, 1990). C’est en réaction aux politiques d’éducation coloniales restrictives, que les États devenus souverains ont mené des politiques d’éducation visant à la généralisation de l’accès à l’éducation, sans parvenir à l’universaliser. Ils ont par la même occasion étendu l’enseignement aux niveaux secondaire (1er puis 2nd cycle) et supérieur. L’homomorphie institutionnelle de toutes pièces créée entre des systèmes scolaires de pays du Nord et du Sud peut certes être interprétée dans le sens d’une domination. Cela ne dit rien de la manière d’habiter le cadrescolaire : les pratiques des acteurs diffèrent du tout au tout, signes d’une domestication de l’école aux règles d’univers sociaux autres (Vidal, Le Pape, 1987). Pourtant cette domination existe puisque l’implication croissante de la communauté internationale retire aux États toute capacité à inventer un autre ordre scolaire, leur ôtant jusqu’à la possibilité de juger de la pertinence des politiques d’éducations élaborées à l’extérieur de leurs frontières (Martin, 2006). Difficile dans ces conditions de décréter une fois pour toute l’institution scolaire en Afrique subsaharienne réappropriée ou dominée. De fait, l’École ne constitue pas partout en Afrique un «facteur aliénant» («alienating factor») simple et pérenne: elle continue, y compris en situation de conflit, d’être l’objet d’une croyance partagée comme vecteur de promotion sociale. Les chances réduites de conversion des titres scolaires sur le marché de l’emploi moderne (salariat) n’affaiblissent pas cette croyance. Le deuxième argument, celui de l’impérialisme linguistique, spécifie une forme de l’imposition scolaire, mais, là aussi, cet argument est sujet à discussion: la question de l’enseignement en langue africaine, véhiculaire ou vernaculaire, remonte à la période coloniale et s’enracine dans les doctrines de l’adaptation-ségrégation de l’enseignement. De plus, l’impérialisme linguistique ne constitue pas seulement un effet de domination entre pays du Nord et pays du Sud mais recoupe aussi des enjeux sociaux de classement entre populations scolarisées et populations analphabètes. Quelques travaux accordent une place centrale à l’école et à la scolarisation dans la genèse des conflits, que ces conflits soient sociaux et non armés, par exemple dans le cas de la Côte d’Ivoire des années quatre-vingt dix (Proteau, 2002), ou politiques et militarisés, comme dans le cas du mouvement nationaliste casamançais (Foucher, 2002). Une inspiration sociologique commune rapproche ces travaux, différents tant dans leurs objets que dans leur type d’enquête. Il s’agit, en effet, non pas de faire figurer la question scolaire comme une source, parmi tant d’autres, de frustration sociale mais bel et bien de la situer, sans aucune surdétermination, au sein d’un «dispositif explicatif du conflit» (Foucher, 2002: 380). Ainsi, parce qu’elle rend compte de l’acquisition de positions sociologiques et d’attitudes politico-idéologiques, l’institution scolaire, remise en perspective historique, apporte un éclairage central sur la production des identités et des inégalités. L’école, une référence vivace chez les miliciens et les combattants Une série de travaux de recherche (Richards, 1996; Konaté, 2003; Chauveau et Bobo, 2003) retrace les parcours sociaux et politiques des combattants et des miliciens déscolarisés pour comprendre la nature de leurs frustrations et de leurs revendications. La référence à l’école, vive, figure toujours au centre de ces reconstitutions, à titre de frustration ou de revendication. Cette reconnaissance des phénomènes d’exclusion scolaire comme déterminants non-exclusifs de l’engagement d’adolescents dans des conflits armés date des travaux de Paul Richards (Richards, 1996). Les facteurs de la violence et de la mobilisation armée, longtemps appréhendés sous l’angle de l’«avidité» (Collier, Hoeffler, 1998) voire du «tribalisme» (Kaplan, 1994), sont autrement plus complexes quand ils intègrent les trajectoires socio-scolaires des combattants et des miliciens afin de comprendre la nature de leurs engagements politiques. L’effondrement des espoirs de promotion sociale et politique pour une partie de la population détentrice d’un capital académique a tendu le rapport de la jeunesse au politique. Engagée dans les processus manqués de démocratisation des années 90, la jeunesse étudiante ivoirienne syndicalisée à la Fédération des étudiants et scolaires de Côte d’Ivoire (Fesci) est devenue une figure de proue de l’action politique violente, en temps de paix et en temps de guerre. Des enquêtes fiables (Richards, Vlassenroot, 2002) montrent en quoi l’accumulation de déceptions liées à l’ordre scolaire joue dans l’engagement armé et insistent sur l’analyse des phénomènes de rupture dans les trajectoires d’éducation. En ce sens, elles complètent les travaux entrepris sur les milices et les bandes armés à Brazzaville (Bazenguissa, 1996) et donnent la mesure du chemin accompli «de la galère à la guerre» des jeunes «Cobras» dans les quartiers nord de la capitale congolaise (Ossibi, 1998). Chez les collégiens du Congo, «les guerres, vecteurs de la fin d’un monde, ont souligné la fragilité de l’existence humaine (…) et la fuite a entraîné une déscolarisation partielle de quelques mois pour certains, de plusieurs années pour d’autres» (Guth, 2003: 348). Les écoles prises pour cibles Les buts de guerre ordinaires, par exemple le contrôle de zones diamantifères ou riches en ressources naturelles et non vers la victoire militaire, englobent, en certains cas, la destruction programmée d’institutions éducatives réputées, comme ce fut le cas en Sierra Leone du Teacher’s College de Bunumbu et l’University College de Njala (Wright, 1997: 26-27). À la suite de quels parcours, les enfants-soldats, déscolarisés ou non-scolarisés, participent-ils au trafic de diamant? Et encore: pourquoi, sans avoir été attaqué, à l’inverse des deux institutions sierra-leonaises citées, le Fourah Bay College, à Freetown, prestigieuse école constitutive de l’Université nationale[ii], a-t-il fait l’objet de menaces de destruction de la part de la rébellion ? Les données issues d’enquêtes fiables manquent pour le cas sierra-léonais. En Côte d’Ivoire, au plus fort de la crise de novembre 2004, les «jeunes patriotes», miliciens pro-gouvernementaux ont pillé et incendié, à Abidjan et en d’autres villes du Sud, des lycées et des écoles françaises. Était-ce pour en finir avec les intérêts et les symboles français en Côte d’Ivoire, au nom d’une dénonciation d’un impérialisme culturel? Ne peut-on pas déceler dans ces destructions un signe de désaccord profond que des cadets sociaux envoient en réaction à l’extraversion de l’élite scolaire ivoirienne et bi-nationale? Les deux politiques internationales du secours éducatif: «l’éducation en situation d’urgence» et la critique de son modèle«L’éducation en situation d’urgence» a pris corps, en tant qu’action humanitaire de réponse immédiate aux conflits, au début des années quatre-vingt-dix. Elle correspond à des programmes éducatifs spécifiques d’abord instaurés en Bosnie, au Rwanda, en Somalie et au Soudan. Ces programmes d’assistance aux enfants dans les camps de réfugiés, à Dadaab (Nord Kenya) par exemple (Cooper, 2004)[iii], ou aux enfants-soldats, au Congo, en Sierra-Léone et au Liberia visent à la rescolarisation des victimes de guerre, tantôt avec les moyens du bord[iv], tantôt avec l’aide des pays hôtes[v]. Les principaux initiateurs de «l’éducation en situation d’urgence», le Haut-commissariat aux réfugiés (HCR), l’Unesco, l’Unicef et les organisations non gouvernementales, ont vite constaté l’ampleur des désastres causés par les effets de ces guerres sur les systèmes éducatifs des pays concernés, principalement pour les personnes déplacées à l’intérieur ou hors des frontières de leur pays. Dès lors, la notion d’« urgenceéducative » a été étendue à la prise en charge des conséquences des conflits, sur un terme relativement long, «plusieurs années, voire plusieurs décennies» (Sinclair, 2003: 25), au risque de perdre, diluée dans le temps, toute efficacité. Car l’urgence dure, comme le rappelle les écrits des bailleurs de fonds, à la mesure des enjeux produits par ces «situations d’urgence complexes» (Tawil, Harley, 2003) qui vont de l’aide éducative aux populations victimes des conflits à la reconstruction des infrastructures scolaires. «L’éducation en situation d’urgence» est sujette à une critique de fond. En effet, une deuxième approche politique du secours éducatif, très présente dans les écrits des agences d’aide sous la forme d’un discours, prend le contre-pied de la première. Là où il y avait urgence à intervenir en vue, au mieux, de restaurer une offre scolaire détruite ou endommagée, ses tenants dénoncent l’acharnement à maintenir l’institution scolaire[vi]. Ils avancent ceci : agir sur l’éducation en situation de conflit revient à agir en aval, sur les effets, et non à réfléchir, en amont, sur le rôle, potentiel ou avéré, des systèmes d’enseignement dans la production des conflits. Dès lors, invoquer la responsabilité de l’institution scolaire - élément de genèse d’un conflit - revient à effectuer une sorte de «pas en arrière»: victime des conflits, l’éducation en constitue alors aussi une source. Ces deux approches politiques du secours éducatif sont les signes de positions antagonistes occupées par des acteurs – individus, groupes ou institutions - au sein de l’espace international de l’aide éducative, l’une synonyme d’aide humanitaire, l’autre tournée vers l’interprétation du fait scolaire en Afrique subsaharienne. Elles confirment, de par leur divergence, l’inexistence d’«une politique généraledes organisations de secours» (Le Pape, 2002: 67) censée être responsable d’une aggravation des désastres éducatifs aux yeux des détracteurs de toute forme d’aide vers les pays africains. Le déclenchement puis l’enlisement du conflit ivoirien a eu pour conséquence directe une profonde déstabilisation du système éducatif national. Dans la zone sous contrôle gouvernemental, les écoles ont continué et continuent de fonctionner plus ou moins régulièrement, du moins quand elles sont suffisamment éloignées des zones de combat et des lignes de front. En Côte d’Ivoire, le bilan de l’année scolaire 2003-2004 faisait état de 300000 à 400000 élèves dont le cursus avait été interrompu du fait du conflit armé. En valeur absolue, les élèves de l’enseignement primaire dont l’itinéraire scolaire a été momentanément perturbé ou définitivement interrompu – Ivoiriens et non Ivoiriens – sont plus nombreux que ceux de l’enseignement secondaire et supérieur.

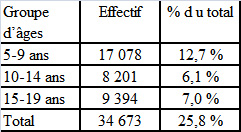

Le passage des examens scolaires et la certification des diplômes au sein des zones placées sous contrôle des Forces Nouvelles ont été négociées non pas entre les parties belligérantes mais entre les forces gouvernementales et les organismes de l’Onu spécialisés en éducation, principalement l’Unesco et l’Unicef. L’entrée en conflit de la Côte d’Ivoire a grosso modo coïncidé avec la rentrée des classes sur un territoire national rapidement scindé en plusieurs portions. Miliciarisation d’une partie de la jeunesse scolarisée et étudiante, voire diplômée On pourrait croire, du fait de l’entrée en conflit et de l’enlisement des guerres, à une disqualification aussi brutale que définitive des titres délivrés par l’institution scolaire Entre le titre et la bande – milice, groupe armé, le choix serait fait: la bande l’emporterait sur le diplôme. Les situations locales apparaissent autrement contrastées et compliquées. Pour comprendre les raisons de l’engagement milicien ou armé, il y lieu de distinguer plusieurs cas parmi les jeunes scolarisés: celui des exclus de l’école écartés de l’institution faute de moyens pour poursuivre leur scolarité ou à cause de ses dysfonctionnements; le cas des enfants «mal scolarisés», en situation d’échec, éloignés de leur milieu d’origine souvent rurale et aux chances minimes d’accession au marché de l’emploimoderne ; enfin, le cas des jeunes sortis diplômés de l’école secondaire ou de l’Université aux chances d’insertion professionnelles non pas nulles mais de plus en plus réduites du fait, en partie, des Plans d’ajustement structurel. Pour ces derniers, la fermeture d’un espace social promotionnel, auparavant accessible sur simple présentation d’un titre, a exercé une forme de violence, continue en temps de paix, sur les jeunes en quête ou détenteurs d’un diplôme. La situation de conflit sanctionne et prolonge cet état de fait: elle fait éclater au grand jour des antagonismes entre générations et fractions de classe du point de vue du rapport à l’institution scolaire; elle ouvre la voie à de nouveaux modes de socialisation; elle provoque des changements de statut dus aux effets et aux niveaux de scolarisation: l’étudiant devient milicien, le licencié «général» - de hiérarchies sociales: le maîtrisard chef rebelle devient ministre au sein d’un gouvernement dit de réconciliation; elle bouleverse les rapports d’autorité: les déscolarisés retournent au village demander «leurs» terres. Le choix entre le cartable et la kalachnikov n’est pas toujours possible, ni définitif. Les politiques d’éducation, du côté gouvernemental, du côté des Forces nouvelles Du côté gouvernemental, la politique d’éducation a oscillé entre des efforts de redéploiement de l’administration scolaire au sein des zones sous contrôle des rebelles – en réponse aux injonctions de la communauté internationale, et une politique offensive de non-reconnaissance des enseignements et des certifications dispensés ou obtenus sur le territoire ennemi. Les Forces nouvelles n’ont jamais mis en œuvre une politique d’éducation au sein des zones placées sous leur contrôle militaire. Il résulte de ce choix politique une prise en charge de l’éducation par les familles, contraintes de rémunérer directement des enseignants bénévoles, le plus souvent des étudiants de Bouaké et de Korhogo n’ayant pas rejoint l’université d’Abidjan. En Côte d’Ivoire, les populations victimes de la guerre mobilisent des ressources pour soutenir la scolarisation de leurs enfants, tant en zone gouvernementale qu’en zone sous contrôle des forces nouvelles. Ces ressources sont d’ordre social, politique et institutionnel (Lanoue, 2003). En outre, toujours dans le cas ivoirien, il a été remarqué l’importance que les populations en situation de mobilité contrainte accordent à l’éducation scolaire de leurs enfants, sans pouvoir exprimer des besoins en la matière, ni auprès des ONG, ni auprès des organisations internationales. Le succès de la mobilisation des populations en faveur de la scolarisation et de la réouverture des écoles dépend fortement des jeux d’acteurs locaux et internationaux, notamment dans les portions du territoire sous contrôle des forces rebelles. L’État, en particulier le ministère de l’Éducation nationale, ne détient plus les rênes d’une politique d’éducation de fait territorialisée à la suite de la partition du pays. Loin d’être ethnicisée, ce qui ne signifie pas que d’autres le furent ou le sont en Afrique ou sur d’autres continents, l’institution scolaire ivoirienne, fortement perturbée à cause des rentrées multiples, continue de vivre sur ses routines, y compris au Nord, là où le programme d’enseignement demeure identique à celui du Sud. Flux migratoires forcés, de «retour» vers les pays limitrophes, le Burkina en particulier En ce qui concerne l’ampleur du phénomène des « rapatriés », il faut d’abord constater qu’au Burkina Faso, comme en d’autres pays d’Afrique de l’Ouest, tels le Mali et le Ghana, l’appareil statistique actuel ne permet pas de suivre le volume et la diversité des flux migratoires. Il n’existe pas à l’heure actuelle de statistiques fiables et définitives mesurant l’effectif réel des rapatriés et le sens des flux migratoires, et ce, pour plusieurs raisons: bien que les autorités aient réagi assez rapidement, on note un manque de coordination et d’harmonisation dans les procédures et les outils d’enregistrement des réfugiés; la plupart des rapatriés (estimés à environ 63% au Burkina) sont revenus par leurs propres moyens, hors des convois officiels; nombre d’entre eux a regagné la Côte d’Ivoire (surtout les hommes), mais dans une proportion inconnue. À partir des statistiques disponibles, il ressort que l’effectif des « rapatriés » est environ cinq fois plus élevé au Burkina Faso qu’au Mali: 365979 personnes ayant franchi la frontière ivoiro-burkinabé entre septembre 2002 et décembre 2003, contre un effectif total de 74125 pour le Mali sur une période plus longue, jusqu’en avril 2004. Les rapatriés viennent majoritairement des zones de combat les plus violentes et meurtrières, notamment des départements de Vavoua, de Duekoué, de Daloa, de Man et de Toulépleu; mais toutes les régions de Côte d’Ivoire sont concernées. Les zones principales de destination des rapatriés correspondent logiquement aux régions qui étaient les plus pourvoyeuses de migrants; ils regagnent généralement le lieu d’origine de leur famille: le Plateau mossi et les zones du Sud-Ouest au Burkina Faso. Scolarisation, déscolarisation, non scolarisation, déscolarisation des migrants Au Burkina Faso, la situation scolaire des enfants rapatriés de Côte d’Ivoire est un peu mieux documentée qu’en d’autres pays limitrophes à la Côte d’Ivoire, bien que de manière très insuffisante. Une première difficulté réside dans la connaissance des populations scolarisables. Les tranches d’âge retenues dans les chiffres publiés ne permettent pas de la déterminer; un travail d’estimation approximatif aboutit à un effectif d’environ 40000 enfants rapatriés âgés de 7-12 ans (niveau primaire) et de 31000 pour les 13-19 ans (niveau secondaire). Sur la base des informations collectées par les deux ministères de l’éducation, on aurait pour l’année 2003/04 des effectifs de 14814 élèves rapatriés et scolarisés au primaire, de 2255 au secondaire, et de 781 au supérieur. Mais la confrontation des différentes sources révèle de nombreuses incohérences. Au Burkina et au Mali, il demeure impossible d’apprécier le niveau de scolarisation parmi les rapatriés, et encore moins comment celui-ci évolue; et fait aussi défaut un suivi statistique des élèves et étudiants venus de Côte d’Ivoire depuis 2002, s’accompagnant d’une méconnaissance de leurs caractéristiques sociodémographiques et économiques. Par ailleurs, le conflit ivoirien a nécessairement eu un impact négatif sur les revenus de la migration, et donc très probablement aussi sur la scolarisation d’enfants burkinabè, restés au pays, et qui dépendait de ces revenus. C’est une dimension de l’impact du conflit ivoirien qui est aujourd’hui complètement occultée, pour laquelle on ne dispose d’aucune donnée. Par rapport à la situation scolaire des rapatriés au moment de leur entrée au Burkina Faso, les résultats produits dans le rapport cité précédemment ne fournissent aucune information précise. Les groupes d’âges retenus (0-4; 5-9; 10-14; 15-19; etc.) ne permettent pas d’identifier clairement les populations scolarisables pour les niveaux d’enseignement primaire et secondaire (7-12 ans pour le primaire; 13-19 ans pour le secondaire). Aucun tableau ne fournit l’effectif des rapatriés déclarés élèves ou étudiants lorsqu’ils étaient en Côte d’Ivoire. Les chiffres disponibles concernant l’effectif des rapatriés scolarisés depuis leur arrivée au Burkina Faso proviennent de comptages effectués par les deux ministères de l’éducation, MEBA et MESSRS, via leurs structures déconcentrées.

Source: Annexe 1, tableau 4, p. 39; Recensement de 1996, vol.I, p. 27 Quelques hypothèses sur les sources de la violence en Afrique subsaharienneLa «crise» et les «dysfonctionnements» de l’École Une première tentative d’explication de la violence dans ses formes scolaires, sociales et politiques tiendrait à l’état du système scolaire, plus précisément à son «fonctionnement», à ses «dysfonctionnements» ou encore à ses «transformations». Cet effort explicatif, aussi sommaire soit-il, semble a priori éloquent. En effet, le paradigme véhiculé, celui de «crise», rendrait compte de la fin d’une double équation école = diplôme, diplôme = emploi dans la fonction publique. Ainsi entré «en crise», le système académique n’assurerait plus cette double équivalence de fait de plus en plus prisée puisqu’en volume les élèves scolarisés, en Afrique de l’Ouest notamment, n’ont jamais été aussi nombreux. Il résulterait de cette disqualification du système une affaiblissement sans précédent de ses «rendements», un «manque de performance» ou encore «d’efficience», autant de maux auxquels sont censées remédier des politique d’éducation d’obédience économiciste visant à la scolarisation universelle de niveau primaire et axée sur l’acquisition de compétences. La lutte des bailleurs de fonds internationaux en éducation – la Banque Mondiale et le Fmi – contre «l’inertie» du système scolaire face un marché du travail et de l’emploi supposé être plus compétitif ne vise pas à rétablir la double équivalence ci-dessus évoquée mais, au contraire, à restreindre les temps de fréquentation scolaire, coûteux, d’une majorité de jeunes scolarisables au seul niveau de l’enseignement primaire. Une masse de jeunes instruits de savoirs fondamentaux seraient alors, selon les projections de type économiques, aptes à l’«auto-emploi» tandis qu’une élite, diplômée de l’enseignement secondaire et supérieur formerait la classe dirigeante tant politique qu’économique. La réponse des bailleurs de fonds à la «crise» du système éducatif ferait donc porter à ce système tout le poids des transformations qui affectent ses liens avec le champ social et le champ politique. La perspective d’un marché du travail compétitif formé de travailleurs malléables, polyvalents et à l’instruction rudimentaire dicte le train des réformes éducatives même si des résistances et des entraves aux réformes se font jour (Lanoue, 2004). La paix sociale et l’absence de guerre étant indispensables au développement du marché, scolariser un maximum d’enfants au niveau primaire paraît, aux yeux des bailleurs de fonds, le moyen le plus sûr de lutter contre la violence. L’abandon scolaire au seuil des classes à examens, massif, et, fait nouveau, dès les classes de CP1 (Baux, Pilon, 2002), accrédite l’idée d’une école incapable de délivrer une quelconque certification à ses «produits» qu’elle a tôt fait d’éliminer au lieu de les instruire. De même, l’arrêt automatique du recrutement de diplômés dans la fonction publique distend le lien entre la certification et l’accès à l’emploi public. Des déscolarisés sans diplôme et des diplômés sans accès à l’emploi public constitueraient une population à haut risque, potentiellement porteuse de violences sociales et politiques pour les bailleurs de fonds et pour les gouvernements. Rien ne prouve cette assertion. Le passage par l’école ou l’université confère bien souvent un statut d’«intellectuel» dont les déscolarisés et les «diplômés chômeurs» tirent un profit social, loin de la reconnaissance de l’État. Les «diplômés-chômeurs» d’Afrique de l’Ouest revendiquent peu dans l’espace public à l’inverse de ceux d’Afrique du Nord, au Maroc en particulier regroupés en association et victime de la violence d’État[vii]. Les déscolarisés quant à eux, logiquement de plus en plus nombreux étant donné l’augmentation du nombre d’élèves scolarisés, ne sont pas désocialisés et les voies de l’insertion socio-professionnelle, sans être celles escomptées, ne leur sont pas définitivement interdites. Quant aux non-scolarisés, ces laissés-pour-compte des politiques de scolarisation universelle, leur simple existence pose la question d’une mobilité sociale non fondée sur des cursus scolaires. Postuler que les effets sociaux et politiques de la «crise» du système d’enseignement académique conduisent à des comportements violents ne signifie pas grand-chose sur le plan sociologique, sinon à évacuer une hypothèse peu chargée de sens. En effet, établir une relation entre la «crise» du système d’enseignement et des actes violents à l’intérieur comme à l’extérieur de l’École revient à privilégier une explication de type mono-causale, abstraite car décontextualisée des liens que l’institution scolaire entretient avec le social et le politique. Des «intellectuels» frustrés et agressifs L’hypothèse des «intellectuels» frustrés d’une ascension sociale et politique à laquelle ils estiment légitimement prétendre rendrait compte de phénomènes de violences collectives, en particulier chez les étudiants et les élèves du secondaire, voire en fin d’école primaire. Cette hypothèse, que le sens commun et la pensée fonctionnaliste partagent, découle comme une conséquence allant de soi de la première hypothèse, celle qui faisait des «dysfonctionnements» du système éducatif à la source de mobilisations violentes. Elle présente plusieurs lacunes. En premier lieu, la figure de l’«intellectuel» connaît depuis le début des années 80 une extension plus large que le statut d’évolué auquel elle était associée sous la période coloniale. Dès la classe de sixième, des élèves se réclament désormais de cette figure. Ainsi des «intellectuels» scolarisés dans l’enseignement secondaire ne peuvent-ils pas vraiment être en situation de frustration puisque leurs études sont en cours de réalisation soutenue par une croyance souvent indéfectible en une ascension sociale tant espérée. La figure de «l’intellectuel» scolarisé en Afrique subsaharienne mériterait donc d’être pensée en relation avec le niveau d’enseignement, le degré d’achèvement des études et la proximité avec le marché de l’emploi. Une deuxième lacune plombe l’hypothèse de la frustration/agression chez des «intellectuels» en mal de mobilité sociale et en manque d’accès à des biens politiques et matériels prestigieux. En Côte d’Ivoire, par exemple, les universitaires les plus xénophobes propagandistes de la notion d’ivoirité n’ont jamais été en position de frustration vis-à-vis des partis politiques dominants et, parmi ces partis, vis-à-vis du PDCI-RDA[viii] et du FPI[ix]. Tous ont profitédes largesses des partis aux commandes de l’État et les rares universitaires à s’être élevés contre la teneur idéologique de l’ivoirité ne sont pas parvenus à pourfendre cette notion revendiquée comme étendard puis supplantée par l’idéologie «patriote» en vigueur dans les milices pro-gouvernementales au Sud de la Côte d’Ivoire. En dernier lieu, l’hypothèse d’une «frustration» des «intellectuels», à la source de violences s’appliquerait indifféremment à des formes de mobilisation collectives de nature pourtant bien distinctes: l’engagement dans un syndicat d’étudiant et dans une milice ne demande pas le même degré d’investissement et surtout ne s’effectue pas dans le même contexte. La fin du modèle urbain d’ascension sociale a suscité la naissance d’un nouveau mode de reconnaissance sur la scène politique nationale et internationale non plus centré sur la médiation scolaire mais sur les paroles et les actes immédiats de violence. La radicalisation aux extrêmes politiques et militaires des anciens leaders de la Fesci (Konaté, 2003) indique ce désir d’en finir avec l’école ou l’université pour accéder à des positions sociales dominantes, malgré la rhétorique des accusations réciproques que se lancent ces mêmes leaders: « un licencié occupant la fonction de ministre pour son premier travail dans la République, je trouve cela louche» a par exemple déclaré, en novembre 2004, le leader des Jeunes Patriotes tandis que le leader d’un des trois principaux mouvements rebelles (MPCI[x]) doutait de la validité du diplôme de son adversaire. Sans enquête encore suffisamment approfondie, l’attention portée au rôle des institutions d’enseignement dans la production d’un conflit armé a donné lieu à des réflexions sur la recrudescence des tensions identitaires et inter-générationnelles (Chauveau, Bobo, 2003). La «crise d’un modèle urbain d’ascension sociale» a en effet entraîné, dans le cas de la Côte d’Ivoire, des phénomènes de migration de retour vers les villages, accentuant ainsi la demande de terre cultivable au détriment des allochtones ou des non-Ivoiriens, provoquant la tenue de conseils de jeunes à vocation décisionnaire. Entre 2002 et 2004, les migrants scolarisés de retour au village ont été les premiers à faire profession de «barragiste», c’est-à-dire à organiser le contrôle et le racket des personnes circulant sur les routes aux alentours du village d’origine. Ces recherches mettent l’accent sur les effets de reconfigurations des liens existants entre le capital académique et le capital social à un moment où le capital académique est beaucoup moins au principe d’une mobilité et d'une ascension sociale garanties. La fabrication d’une «culture de la violence» L’expression «culture de la violence» renvoie à des débats théoriques cherchant à trancher la question de savoir si la violence est un trait de culture ou appartient à une nature. Ici, j’emploierai cette expression dans un sens anthropologique, donnant au terme de culture une acception concrète, recoupant des manières visibles d’être et de faire. Des «intellectuels» au sens déjà précisé ont acquis au cours des années 90 une culture de la violence en Côte d’Ivoire à la faveur d’un triple contexte de détérioration du champ politique où l’adversaire devenait l’ennemi[xi], d’implication croissante de l’armée dans la vie politique nationale et de guerre civile. L’apprentissage de manières d’être et de faire qui appartiennent au registre de la violence dépendrait à la fois des contextes politiques et sociaux de «brutalisation»[xii]; il pourrait aussi tenir des griefs adressés à l’encontre de l’institution scolaire en tant qu’institution productrice d’inégalités. La difficulté de l’institution scolaire à faire face à «la culture de la violence» vient de ce qu’elle produit elle-même de la violence, un fait jugé inadmissible par ses principaux acteurs, notamment les enseignants, obnubilés par les enjeux d’accès et de transmission des savoirs. C’est du moins ce que nous apprennent les ouvrages de sociologie consacrés aux recours à la violence dans les écoles de l’hémisphère Nord (Charlot, 2001). Dans les pays de l’hémisphère Sud, là où s’impose la réalitéde l’élève discipliné à coup de chicotte, les formes de régulation de la violence scolaire, auparavant nombreuses et efficaces – négociations de notes, achat de diplôme ou de place au collège (Lanoue, 2004), échanges sexuels entre enseignants et enseignés (Proteau, 2002) – n’ont pas empêché l’extériorisation de l’échec durement ressenti par ceux n’étant pas en mesure de tirer bénéfice de tels passe-droits. Pour rendre acceptable la violence de ses propres classements, l’institution scolaire a, cela choque notre conscience d’occidentaux, créé un univers de «couloirs» (Vidal, Le Pape, 1987), à la source d’inégalités qu’elle cherchait à tempérer. Le seuil des violences acceptables par les acteurs des systèmes éducatifs africains mérite, de ce point de vue, d’être regardé avec attention puisqu’il est probable, sans aucune fatalité historique, qu’il soit un jour ou l’autre franchi. Ce franchissement d’un seuil constitue, s’il est contemporain de configurations politico-militaires instables, un terreau fertile à la production de conflits. Il y a là un nœud probable de bifurcation des parcours de jeunes laissés pour compte et des voies tracées à l’expression violente et révoltée d’espoirs trahis. Ainsi, le recours à la violence armée ferait radicalement écho à trois formes de violences subies en temps de paix – violences scolaires, violences sociales, violences politiques – sans que ces dernières ne puissent expliquer ce recours. Ces trois formes de violence ne convergent pas naturellement vers la violence armée ou l’engagement dans des milices. Elles n’y sont cependant pas étrangères et entrent en combinaison avec celle, une fois le conflit déclenché. L’exclusion scolaire incluse dans le Plan éducation pour tous? Le plans nationaux d’Éducation pour Tous ne tiennent pas compte des conflits et de leurs conséquences en termes de rupture provisoire ou définitive des trajectoires scolaires. Cette indifférence aux conflits et aux désastres de la guerre pourrait s’expliquer simplement du fait de leur conception en temps de paix. Le cas Burkina Faso, pays d’Afrique de l’Ouest engagé dans le Plan décennal de développement de l’éducation de base depuis 2001 jusqu’à 2010 (PEDDEB) paraît à cet égard idéal typique. Aucun des objectifs fixés – accroissement du taux de scolarisation à 70%, du taux d’alphabétisation à 40%, réduction des inégalités et des coûts d’éducation – n’inclut la prise en charge d’élèves natifs de Côte d’Ivoire ou ayant migré en Côte d’Ivoire au sein du système éducatif burkinabé. Aucune expertise, aucune consultance, aucune évaluation – elles furent et sont pourtant nombreuses en éducation – n’affiche de «plaidoyer» en faveur de cette population spécifique connue au Burkina Faso sous le terme de «diaspos». Cette population désigne, entre autres, des élèves de tous les cycles, turbulents et identifiables «par leur apparence et leur comportement, et, surtout, leur accent ivoirien» (Zongo, 2003). Le terme «diaspo» a évolué puisqu’il ne désignait, à l’origine, que les étudiants de l’enseignement supérieur bacheliers ou étudiants venus de Côte d’Ivoire. Dans le milieu universitaire ouagalais, ces «diaspos», autrement surnommés «Ivoiriens», reproduisent des modes d’insertion et de mobilisation de leurs parents dans les zones, alors ivoiriennes, d’accueil. Syndicalisés, ces rapatriés ne craignent pas l’action violente en milieu universitaire. Ils constituent néanmoins une minorité des 365000 «Ivoiriens» rapatriés au Burkina Faso en 2002/2003. Les niveaux différenciés de scolarisation des diaspos et leur incidence dans les formes de mobilisation collective et de (re)socialisation au Burkina Faso font l’objet d’une recherche en cours (Lanoue, Pilon, Yaro, 2004). Parmi ces diaspos, nombreux sont les jeunes déscolarisés ou non scolarisés que le Plan Décennal de Développement de l’Éducation ignore. Conclusion: des sources au sens de la violence et des conflits La confrontation des écrits, des contextes empiriques de développement de la violence, sous ses formes sociales et politiques, et des théories suscite plus d’interrogations que de certitudes quant à la nature des liens entre les termes du triptyque «éducation, violences et conflits». L’identification des sources de la violence et des conflits armés isole souvent des facteurs au détriment d’explications pluri-factorielles et privilégie des «causalités» abstraites – la «crise» économique, la «crise du systèmed’enseignement», la récession économique. L’accent porté sur les systèmes fait perdre de vue le poids des acteurs et les étapes sociologiquement significatives de leurs trajectoires éducatives, sociales ou politiques; à l’inverse, la seule attention portée aux acteurs véhicule une conception de la violence instrumentalisée selon des fins rationnelles. Que ce soit à l’école, dans le champ social ou politique, l’émergence de formes de violences radicalisées signale la présence d’un noyau irrationnel dont les sciences sociales ont pour mission d’éclairer le sens. Aucun écrit des experts ne risque une modélisation explicite des liens entre les germes ethnopolitiques ou religieux des conflits identifiés à même les systèmes scolaires des temps passés ou depuis le déclenchement effectif d’un conflit. En fait, le modèle explicatif sous-jacent, implicite, est de type mécaniste: les contenus dépréciatifs des manuels scolaires, les frustrations dues à un accès contrôlé à l’éducation, celles des «aspirants oubliés» ou des «cadets sociaux» mènent au conflit. Simpliste, ce modèle mécaniste sous-jacent, fortement accusateur de par la place dévolue à l’École dans la genèse d’un conflit, tait les configurations politico-militaires à l’origine de l’engagement volontaire, ou a contrario forcé, des «cadets sociaux» scolarisés au sein des milices armées. Imagine-t-on un conflit armé en France explicable par la somme, pourtant élevée, des violences scolaires produites et subies depuis les débuts de la IIIe République? Le choix d’un modèle de type configurationnel et non mécaniste ouvre la voie à de nouvelles recherches susceptibles d’apprécier, à leur plus juste valeur, les degrés d’implication du fait scolaire dans le déclenchement des conflits en Afrique subsaharienne, en relation avec la contestation des régimes politiques depuis le début des années 90 et le contexte d’accès limité à l’emploi. [i] Les éléments théoriques et empiriques utilisés pour cet article proviennent d’un programme de recherche en cours, mené au Burkina Faso au sein de l’Institut de recherche pour le développement (IRD, centre de Ouagadougou) en partenariat avec l’Institut supérieur des Sciences de la population (ISSP, Université de Ouagadougou). L’enquête de terrain a une dimension sous-régionale. [ii] Le Fourah Bay College de Freetown fut créé en 1827 et dirigé à partir de 1840 par des «Nègres Libres» venus des Caraïbes et des États-Unis. [iii] Ce chercheur montre bien les processus de dérive éducative dans un des trois camps de Dadaab. La rescolarisation des enfants de réfugiés s’effectue selon des exigences quantitativistes et au détriment de l’enseignement de niveau secondaire. [iv] C’est le cas des «schools in box», écoles mobiles ou écoles sous tente. C’est encore le cas des «Teacher’s emergencies packages», des kits génériques distribués aux enseignants ou à des volontaires dans des pays en guerre, dans des camps et dans des pays sortis de conflit. [v] C’est le cas des enfants somaliens réfugiés à Dadaab qui suivent, depuis 1997, le programme de l’enseignement primaire kenyan. [vi] Les écrits des bailleurs de fonds tempèrent cependant cet acharnement au maintien d’une offre scolaire. S’ils manifestent une option favorable en sa faveur: «Schooling can represent a state of normalcy», ils posent la question de la qualité de l’enseignement dispensé dans les situations d’urgence. [vii] Cf. les passages à tabac des «diplômés-chômeurs» devant le Parlement du Maroc à Rabat et les dénonciations de ces violences par Human Right Watch, Jeune Afrique l’Intelligent, n° 2343, du 4 au 10 décembre 2005, p. 51. [viii] Parti démocratique de Côte d’Ivoire, au pouvoir de 1960 à 1999. [ix] Front Populaire Ivoirien, ancien parti d’opposition au pouvoir depuis 2001. [x] Mouvement Patriotique de Côte d’Ivoire. [xi] Violence à al fois relayée et construite par les médias ivoiriens. [xii] Cf. C. Mosse (1999) et Vidal (2003). |

Bibliography

Bazenguissa (R.), 1996, «Milices politiques et bandes armées à Brazzaville. Enquête sur la violence politique et sociale des jeunes déclassés», Les Études du CERI, n° 13, avril.

Baux (S.), Pilon (M.), 2002, L’offre et la demande d’éducation primaire à Ouagadougou. Un état des lieux, Uerd, 27 p.

Chaignaud (P.), 2002, «Géopolitique des conflits africains», Géopolitique africaine, n° 7-8, oct.

Charlot (B.), Emin (J.-C.), 1997, Violences à l’école. État des savoirs, Paris, Armand Colin.

Chauveau (J.-P.) et Koffi Bobo (S.), 2003, «La situation de guerre dans l’arène villageoise. Un exemple dans le Centre-Ouest ivoirien», Politique africaine, n° 89, pp. 12-32.

Collier (P.), Hoeffler (A.), 1998, “On economic causes of civil wars”, Oxford Economic Paper, 50 (4).

Cooper (E.), 2004, « What do we know about out-of-schools youths? How participatory action research can work for young refugees in camp », paper presented at the BAICE conference on Education in the 21st century: conflict, reconstruction and reconciliation, University of Sussex, UK.

Ero (C.), Ferme (M.), 2002, Liberia, Sierra Leone, Guinée : la régionalisation de la guerre, Paris, Karthala, 190 p.

Foucher (V.), 2002, «Les ‘évolués’, la migration, l'école : pour une nouvelle interprétation de la naissance du nationalisme casamançais», in Le Sénégal contemporain, Momar-Coumba Diop (dir.). Paris, Karthala. pp. 375-424.

Guichaoua (A.) (dir.), 2004, Exilés, réfugiés, déplacés en Afrique centrale et orientale, Karthala, Paris, 1066 p.

Guth (S.), 1990, « L’école en Afrique Noire francophone: une appropriation institutionnelle» », Revue française de pédagogie, n° 90, janv.fev.mars, pp. 71-97.

Guth (S.), 2003, «Les collégiens et la guerre au Congo», Cahiers d’études africaines, dossier thématique «Enseignements», XLIII (1-2), n° 169-170, pp. 337-350.

Kodjovi (K.), Locoh (T.), 2000, «Les violences à l’égard des enfants au Togo», Communication au colloque international AIDELF Enfants d’aujourd’hui, diversité des contextes, pluralité des parcours».

Konaté (Y.), 2003, «Les enfants de la balle. De la Fesci aux mouvements de patriotes», Politique africaine, n° 89, pp. 49-70.

Lanoue (E.), 2003, «L’École à l’épreuve de la guerre. Vers une territorialisation des politiques d’éducation en Côte d’Ivoire», Politique africaine, n° 92, Rubrique «Conjoncture», pp.129-143.

Lanoue (E.), Pilon (M.) et Yaro (Y.), 2004, «Éducation, crises et conflit en Afrique de l’Ouest», Projet de recherche, FASAF, ROCARE, UR 105 de l’IRD.

Lanoue (É.), 2004, «La Côte d’Ivoire au fil de ses réformes scolaires: une politique d’éducation «intermédiaire» est-elle possible? », Autrepart, n° 31, «Variations», pp. 93-108.

Le Pape (M.) et Vidal (C.), 1987, «L’école à tout prix. Stratégies éducatives dans la petite bourgeoisie d’Abidjan», Actes de la recherche en sciences sociales, n° 70, pp. 64-79.

Le Pape (M.), 2002, «Secours d’urgence en Afrique: l’aide inégale?», Les Temps Modernes, n° 620-621, août-novembre, pp. 197-207.

Martin (J.-Y.), 2006, «Quelles politiques éducatives pour quelle éducation dans les pays pauvres?», in Les défis du développement en Afrique. L’éducation en jeu, Pilon (M) ed sc., Paris, «Les collections du Ceped», pp. 147-161.

Mosse (C.), 1999 – De la Grande Guerre au totalitarisme. La brutalisation des sociétés européennes, Paris, Hachette.

Proteau (L.), 2002, Passions scolaires. École et société en Côte-d’Ivoire, Paris, Karthala, 385 p.

Peace Research institute in the Middle East (prime), 2004 – Histoire de l’autre, Paris, Liana Lévy, 96 p.

Porteous (T.), 2003, «L’évolution des conflits en Afrique subsaharienne», Politique étrangère, n°2, pp. 307-315.

Richard (P.), Vlassenroot (K.), 2002, «Les guerres africaines du type fleuve Mano. Pour une analyse sociale», Politique africaine, n° 88, pp. 13-26.

Richards (P.), 1996, Fighting for The Rain Forest: War, Youth, and Resources in Sierra Leone, Portsmouth, Heinemann.

Sinclair (M.), 2003, Planifier l’éducation en situation d’urgence et de reconstruction, Unesco, Institut international de planification de l’éducation, 164 p.

Tawil (S.), Harley, (A.), 2003, “Education and Conflict in EFA Discourse,” Norrag News (3): 43-47.

Unicef, 2000, The Two faces of Education in Ethnic Conflict. Towards a Peacebuilding Education for Children, August, 45 p.

Unicef, 2003, Girls Education in WCAR. Accompanying the EFA Acceleration, November, 23p.

Vidal (C.), 2003 – “La brutalisation du champ politique ivoirien”, Revue Africaine de Sociologie, 7, 2 pp. 45-57.

Wright (C.), 1997, Réflexions sur la Sierra Leone: une étude de cas, in Rapport final et études de cas de l’Atelier sur «La destruction et la reconstruction de l’éducation dans les sociétés perturbées», 15-16 mai 1997, Genève, pp. 18-32.

Zongo (M.), 2003, «La diaspora burkinabé en Côte d’Ivoire», Politique africaine, n° 90, pp. 113-126.

Autres

Agier (M.), 2003, «Identifications dans l’exil: les réfugiés du camp de Maheba (Zambie)», Autrepart, n° 26, dossier thématique «Sociétés dans la guerre», pp. 73-89.

Davies, (L.), 2004, Conflict and Education: Complexity and Chaos, London, Routledge Falmer.

Gomes (N.), 2003, «Solidarités et réseaux dans l’exil. Les réfugiés somaliens clandestins au Kenya et en Éthiopie», Autrepart, n° 18, pp. 301-319.

Goudineau (Y.) (Ed sc.), 2003, «La non actualité de la guerre», Autrepart, n° 26, dossier «Sociétés dans la guerre», pp. 7-15.

Haut-commissariat aux réfugiés, 2003, Annual Statistical Report 2002.

Institut International de Planification de l’Éducation, 2002 - «L’éducation en situation d’urgence. Le défi de la reconstruction», Lettre d’information de l’IIPE, vol. XX, n° 3, septembre.

Institut International de Planification de l’Éducation, 2003, Post-conflict reconstruction in the education sector, Summer School Report, Paris, 7-15 july, 83 p.

Kaplan (R.), 1994, «The Coming Anarchy», Atlantic Monthly, février.

Lassailly-Jacob (V.), Cambrézy (L.) (coord.), 2001, Populations réfugiées. De l’exil au retour, Autrepart, IRD éditions, Paris, 418 p.

Mohamed-Abdi (M.), 2003, «Retour vers les dugsi, écoles coraniques en Somalie», Cahiers d’études africaines, dossier thématique «Enseignements», XLIII (1-2), n° 169-170, pp. 337-350.

Ossibi (H.), 1998, «De la galère à la guerre: jeunes et Cobras dans les quartiers Nord de Brazzaville», Politique africaine, n° 72, pp. 17-33.

Shepler (S.), 2002, «Les filles-soldats: trajectoires d’après-guerre en Sierra Leone», Politique africaine, pp. 49-62.

Tawil (S.), Harley (A.), 2004, Education, conflict and Social Cohesion, Geneva, Unesco, International Bureau of Education, 438 p.

Unesco, 1997, Rapport final et études de cas de l’Atelier sur «La destruction et la reconstruction de l’éducation dans les sociétés perturbées», 15-16 mai 1997, Genève.

Unesco, 2002, Education in situation of Emergency, Crisis and Reconstruction. Unesco strategy, Working Paper, 33 p.

Unhcr, Unicef, 1996, Memorandum of understanding.

Read also

> Fourth world conference : last news !

> Approche comparative franco-canadienne du sport carcéral. Une trêve éducative ? Conditions de pratiques et enjeux autour des utopies "vertueuses" du sport

> Is ‘hate crime’ a relevant and useful way of conceptualising some forms of school bullying ?

> Teachers as victims of school violence. The influence of strain and school culture

> Violence in High School. Factors and manifestations from a city in southest Brazil

> Violence in schools: perceptions of secondary teachers and headteachers over time

<< Back