Article

| Des douleurs physiques socialisantes by Omar Zanna, Université du Maine Theme : International Journal on Violence and School, n°5, April 2008 |

| Notre contribution propose de restituer quelques résultats d’une recherche qualitative sur les traitements possibles de la délinquance juvénile. La thèse défendue postule que l’expérience partagée de la douleur physique - conduite jusqu’à la limite – contribue à restaurer chez les mineurs délinquants la disposition à l’empathie qui semble leur faire défaut. Les activités physiques et sportives, considérées comme éléments déclencheurs de cette douleur physique socialisante, servent de support à cette expérimentation. |

Keywords : Douleur, Empathie, Délinquance, Socialisation.

| PDF file here.

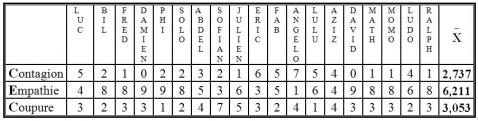

Click on the title to see the text. INTRODUCTION Partons de deux constats: Des jeunes de plus en plus violents. Les vols avec violence et les agressions physiques perpétrés par des mineurs sont en progression. Tous les professionnels qui côtoient ces jeunes en témoignent. L’antienne qui naît de l’ensemble des discours sur ce phénomène peut se résumer dans ces quelques mots : comment deviennent-ils délinquants et surtout quelles prises en charge envisager ? Loin des préjugés ou des pressions idéologiques qui entravent bien souvent l’analyse de ce fait social, notre démarche consiste, depuis que nous menons des recherches sur cette population, à aller à sa rencontre pour comprendre les causes de cette propension, mais aussi et surtout à dessein d’engager un débat sur ses possibles traitements, notamment en milieu carcéral. Dans le cadre de ces investigations, les échanges révèlent généralement que les jeunes acceptent de payer leur dette. En revanche, rares sont ceux qui font référence au mal causé aux autres pour raisonner sur leur propre comportement. Ainsi, leurs discours font souvent apparaître un déni de la réalité – de la douleur – de l’autre, ce qui est un peu du même ordre que le fait de lui dénier son aptitude à avoir des émotions. Or, on sait qu’une sanction devient véritablement un sésame de sens pour l’auteur d’un délit, à condition que l’individu soit matériellement, cognitivement et surtout affectivement impliqué, c’est-à-dire lorsqu’il s’inscrit dans un processus d’empathie. Retenons pour le moment que l’empathie est une disposition à comprendre le monde mental des autres. Cette disposition, parfois appelée Théorie de l’esprit , se développe progressivement au cours de la prime enfance lors des interactions incessantes entre l’enfant et son milieu. Capacité acquise au cours de la psychogenèse, l’empathie permet de se représenter ce que ressent ou pense l’autre tout en le distinguant de ce que l’on ressent et pense soi-même. Faiblement sollicitée, à force de ne pas être déclenchée, la disposition en question est progressivement affaiblie chez ces jeunes. Pour autant, elle ne disparaît pas, car même non activée, elle reste rémanente. Et, dès que le contexte relationnel est favorable, elle se substantialise. A tout bien considérer, tout se passe comme si ces jeunes ne pouvaient ou ne voulaient alléguer, au moment du passage à l’acte, cette disposition à percevoir les composantes et significations émotionnelles de l’autre. Pour eux, la disposition à l’empathie est – c’est notre postulat - en partie inhibée. Des adultes de moins en moins «contenants». Nous vivons un temps où certains parents et une fraction des professionnels du secteur socio-éducatif tendent à dénier les bénéfices des expériences douloureuses pour les enfants dont ils ont la charge. Cette tendance récente à éviter aux enfants les frustrations allègue, principalement, l’autonomie comme précepte éducatif (Mendel, 2003). Au nom de cette autonomie, on oublie alors que l’enfant est une personne qui ne peut pas se développer sans l’intervention d’adultes censeurs. En effet, une socialisation fondée exclusivement sur l’autonomie fait que bon nombre d’enfants grandissent avec un sentiment de toute-puissance (Winnicott, 2004). Dans cette configuration, l’Autre est alors souvent relégué au statut d’objet. En l’absence d’altérité, certains enfants ne peuvent que se heurter violemment aux autres. « Rien d’étonnant donc qu’une telle culture favorise l’immaturité et suscite une prolifération de troubles psychiques limites » (Anzieu, 1985, 8). On sait pourtant que pour qu’un enfant devienne un être social, il doit apprendre à supporter l’absence, à élaborer des différences. Il faut en effet qu’il renonce à prendre en compte son seul point de vue pour découvrir un point de vue différent : celui des autres. Ce déplacement de regard, dicté par son entourage, ne peut se faire sans provoquer chez lui l’insatisfaction. Confronté à la limite, l’enfant, contrecarré dans ses projets, fait alors l’expérience de la frustration. Cette expérience éducative contredit la possibilité, pour lui, de fonctionner uniquement suivant sa jouissance et participe sans aucun doute – et à la condition qu’elle soit supportable- à sa maturation et à son individuation. A l’aune de cette deuxième observation, nous émettons une hypothèse : c’est ce risque latent, la crainte de faire mal ou de mal faire qui hantent parents et éducateurs, qui peut, en définitive, les inciter à développer des modèles éducatifs déniant la portée des expériences douloureuses. Nombreux sont en effet les adultes qui, sans forcément abdiquer face à des comportements qui nécessiteraient une intervention ferme, ne posent que très rarement de limites. Cette forme de non intervention fait de ces adultes là, sans qu’ils le sachent, des maltraitants en puissance dans la mesure où cette attitude est tout aussi déstabilisatrice que l’excès d’intervention. Pour éviter cet écueil, deux possibilités s’offrent à nous selon Donald W.Winnicott, soit faire le choix de ne pas avoir d’enfants, soit de se mettre tout de suite à la tâche, c’est-à-dire de « veiller à ce que les enfants ne soient jamais confrontés à une autorité si faible qu’elle les pousse à faire n’importe quoi ou les incite, parce qu’ils ont peur, à assumer eux-mêmes l’autorité ». (Winnicott, op. cit, 25). On ne saurait donc ni oublier, ni minorer la notion de limites et, pour ce qui nous intéresse ici, de douleurs physiques dans l’éducation. La mise en relation de ces deux séries de constats – inflation des comportements violents et affaiblissement du pouvoir contenant des adultes - est au fondement de notre réflexion. Nous postulons que dès lors que l’on accepte que l’empathie est une variable importante dans les comportements prosociaux et qu’elle inhibée chez les mineurs violents / délinquants, la prise en charge de ces jeunes devrait se construire précisément autour de cette variable. C’est à cette assertion que nous tenterons de répondre. Pour ce faire nous nous appuierons sur les résultats d’une intervention sociologique qui utilise principalement les expériences partagées des douleurs physiques comme moyen de restauration de cette disposition humaine. Poser le regard sur la douleur physique, dans le cadre d’un travail qui a trait à l’éducation, témoigne aussi d’une volonté de réhabiliter le corps - ce grand absent - ce dénié dans l’enseignement, comme une des dimensions vitales de la réalité humaine. Les gestes du corps sont en effet les premiers signifiants. Bien avant la mise en mots, il y a une mise en gestes qui autorise une forme de pensée en images (Bergé, Cosnier, 2003). Ce faisant, l’apprentissage et l’analyse des gestes, des mimiques, des grimaces émanant du corps constituent sans conteste les prémisses de la compréhension d’autrui et en retour de la communication (Cyrulnik, 2006). Tenter de vérifier cette hypothèse suppose tout d’abord de préciser d’où l’on part. Dans un premier temps, nous rappellerons donc la nature de nos recherches sur la délinquance juvénile et comment elle nous a incitée à labourer le sillon problématique de la douleur physique socialisante. Nous présentons ensuite les soubassements théoriques de ce travail qui se situe au confluent de la sociologie, de psychosociologie et de la psychologie. Enfin, convaincu que la recherche dans le domaine de la délinquance juvénile doit produire des idées qui servent « vraiment », nous terminerons par un exemple d’opérationnalisation de ce que nous proposons en théorie. Les activités physiques et sportives (APS) constituent le support de cette expérimentation. GENESE DES QUESTIONNEMENTS En 1997, nous interrogions les conditions de l’inflexion des itinéraires délinquants (Lacombe, 1999). La démarche proposait une contribution originale au débat qui se nouait alors autour de l’ordonnance de 1945. L’année suivante, ce furent les conditions de la pratique sportive en milieu carcéral qui ont retenu notre attention. Centré sur l’appréhension des processus de socialisation à l’œuvre au sein des ateliers sportifs, ce travail met en exergue le rôle du sport dans la construction des identités carcérales (Zanna, 2003). Depuis 1999, ce sont les questions qui ont trait aux processus de socialisation juridique (Zanna, 2003) et d’empathisation des mineurs délinquants qui sont au coeur de nos préoccupations. Des entretiens que nous avons menés auprès de ces jeunes au cours de ces enquêtes , est ressorti un constat : la lucidité dont ils font preuve à propos des actes qu’ils ont commis. Nous avons en effet rencontré des individus qui reconnaissent leurs actes, des individus tout à fait d’accord pour payer leur dette, autrement dit des individus juridiquement responsables. Un autre enseignement tiré de cette rencontre a progressivement retenu notre attention : si responsabilité il y a, nous n’avons, en revanche, pas trouvé chez ces jeunes de sentiments de regrets nés des préjudices qu’ils ont causés à leurs victimes. Nous les avons rarement entendus évoquer les conséquences que leurs actes avaient pu générer chez autrui. Jamais ils n’ont donné à voir ou à entendre leurs regrets, non pas d'avoir commis un délit –ce dont ils témoignent sans ambages – mais d'avoir causé de la douleur à autrui. Interrogés sur cet aspect, leurs réponses résonnent avec une étrange unité. L’antienne qui en naît se résume dans ces mots de Sylvain : « J’ai réparé, j’ai assez donné, en ce moment je paie ça suffit… Qu’est ce que tu veux que je fasse de plus ? ». À les écouter, les victimes n’existent pas en tant que sujets, elles s’apparentent à des proies dont on peut abuser. Sans que l’on tombe aucunement ici dans la caricature ou que l’on cède à un mode verbal, les jeunes parlent souvent « de mecs pétés de thunes » que l’on peut « dépouiller » sans jamais se soucier des répercussions physiques et/ou psychiques de leurs actes. Ce constat nous a récemment été confirmé par les résultats d’un test d’empathie administré, dans le cadre d’une recherche en cours , à 19 mineurs délinquants ; 8 jeunes placés en Centre Educatif Fermé et 11 en Foyer d’Action Educative. Ce test comporte 12 interrogations que les jeunes rencontrent couramment. Dans chaque cas, les jeunes sont invités à cocher leur manière de réagir, parmi trois possibilités. Chaque choix relève soit de l’empathie, soit de la contagion émotionnelle, soit encore de la coupure (Favre, 2005, 377). Ce test à l’avantage de distinguer trois modalités affectives de la relation à l’autre : la contagion émotionnelle (notée Contagion) l’empathie (notée Empathie) et la coupure émotionnelle (notée Coupure). La contagion est l’aptitude à se laisser envahir par les émotions d’autrui, de fusionner avec lui. La coupure consiste pour un individu à mettre à distance les émotions ou les sentiments mémorisés dont on redoute, le plus souvent inconsciemment, la souffrance qu’ils sont susceptibles de nous infliger. Cette dernière tendance au coping est un bon indicateur pour détecter le jeune violent puisque celui qui n’est ni dans l’empathie, ni dans la contagion peut exercer toute forme de cruautés sur autrui sans jamais ressentir d’inconfort. Sans rentrer dans le détail du test, disons qu’un score moyen de 7 et plus pour l’item empathie signe une affectivité habituelle. En revanche, lorsque pour des adolescents les scores de la contagion et de la coupure sont égaux ou supérieurs à 2, le degré d’affectivité est problématique. Les résultats du test réalisé auprès des 19 jeunes sous main de justice sont de ce point de vue sans appel.

En réalité, tout se passe comme si ces jeunes étaient dans l’impossibilité de s’identifier à leurs victimes, de se mettre à leur place pour ressentir l’humiliation, la souffrance qu’ils leur infligent. A tout bien considérer, il semblerait qu’une force empêche la manifestation de cette disposition à s’identifier aux autres. Pour le dire avec les mots de Sigmund Freud, « cette force peut être considérée comme certaine, car on sent un effort quand on essaie de ramener à la conscience les souvenirs inconscients» (Freud, 1904, 24). Il n’est donc pas surprenant d’observer que toutes les questions ayant trait à l’autre soient éludées au moyen de ce que nous qualifions, en suivant David Matza (1964), de « techniques de neutralisation » qui consistent à dénier la victime. « Ce n’est pas mon problème, déclare ainsi Abdel. Je m’en fous, je veux pas savoir qui c’est… J’ai pas de pitié. Quand tu fais ça, tu penses au blé que tu vas ramasser c’est tout». Ces techniques de neutralisation se fondent aussi sur le déni du mal causé à la victime. Témoins les propos de Franck et de Sofian : « C’est pas le matériel que j’ai pris qui va le mettre dans la galère. Attends le mec, il a plein de fric, c’est pas moi qui va le mettre dans la merde. … » (Franck). « Moi je fais (cambriole) que des belles baraques. Je sais pas si tu connais l’Odet à Quimper, je fais les baraques là-bas. Le long de L’Odet il y a plein de grosses baraques. C’est des résidences secondaires, les mecs ils sont blindés de thunes du coup je m’en fou vu que le mec il peut se racheter plein de trucs… Au pire il est assuré… » (Sofian). Nous le signalions plus haut, rares sont ainsi les moments où ces jeunes convoquent le mal causé aux autres pour raisonner sur leur propre comportement. Dénier à ce point la réalité – de la douleur – de l’autre revient à le dévitaliser, à lui refuser son appartenance à l’humanité et même au vivant. Peut –on pour autant affirmer que ces jeunes sont immoraux, qu’ils sont dénués d’affects ? Nous ne le pensons pas. Il nous semble que davantage que dans l’incapacité, au sens étymologique (ne pas « contenir »), à appréhender la douleur de l’autre, ils se trouvent dans l’impossibilité de l’envisager car ils n’ont pas été suffisamment sollicités pour faire fonctionner cette disposition qui consiste à s’identifier à quelqu’un. La difficulté que ces jeunes rencontre tient sans aucun doute à leur parcours émaillés d’accidents de vie traumatiques ou à un surinvestissement, un amour débordant qui les isole. Ce faisant, ils se replient sur eux-mêmes créant ainsi les conditions d’un engourdissement de la pensée. On comprend alors pourquoi ces jeunes rencontrent parfois quelques difficultés à accéder à la Théorie de l’esprit. Bernard Lahire souligne bien, pour venir nourrir notre propos, qu’il est «possible d’imaginer qu’une personne ait une certaine disposition qui ne se donne jamais à voir (ou rarement) parce que sa manifestation est bloquée par d’autres facteurs » (Lahire, 1998, 65). C’est l’hypothèse que nous faisons : cette impossibilité – et non cette incapacité – serait à l’origine du déni de la douleur d’autrui et de manière connexe responsable des violences perpétrées par certains jeunes. SOUBASSEMENTS THEORIQUES DE QUELLES DOULEURS PARLE-T-ON ? Posons d’emblée la définition dont tout le reste découle. Au stade actuel, la recherche ne permet pas de circonscrire précisément la douleur. La diversité des expériences douloureuses rend en effet impossible une définition satisfaisante de la douleur. Faute de la voir clairement essayons à tout le moins de la localiser dans un périmètre de sens. En 1988, L’international Association for Study of Pain (L’IASP) définit la douleur comme «une expérience désagréable émotionnelle et sensorielle associée à un dommage tissulaire présent ou potentiel ou décrite par le patient en de tels termes » (Annequin, 2002, 6). Quand bien même cette définition ne circonscrit pas totalement la douleur, elle a toutefois le mérite d’une part, de pointer le caractère flottant de la relation entre lésion et douleur et, d’autre part, d’intégrer la dimension affective de l’expérience douloureuse (Melzack & Wall, 1989). Confronté à la définition de la douleur corporelle, J-D Nasio rencontre sensiblement les mêmes difficultés. Reprenant les textes de Freud, il propose de distinguer deux aspects fondamentaux de la douleur physique. Il y a d’un côté la sensation douloureuse et de l’autre l’émotion. « De la sensation douloureuse nous connaissons les mécanismes neurophysiologiques, neurochimiques, et il y a eu là des avancées tout à fait remarquables (…). En revanche, si l’on parle de l’émotion, je veux dire de la manière de vivre la douleur qui est déjà la douleur, il faut bien reconnaître qu’il s’agit là d’une grande inconnue. Il y a peu d’avancée dans le champ des sciences » (2006, 79). On le voit le mot « douleur » recouvre plusieurs acceptions. Acceptons pour le moment, à défaut d’une définition exacte, qu’il y a douleur lorsqu’un individu ressent une (réelle) sensation désagréable, d’origine tissulaire, provoquée par un élément qui lui est extérieur. Ainsi délimitée, personne ne peut ne pas se faire mal à moins de rester ad vitam aeternam immobile et reclus dans une bulle aseptisée. Soyons alors lucide et arrêtons de rêver d’un monde sans douleur au motif que les adultes ne la supportent pas /plus. On sait désormais (Annequin, 2002) que la douleur a bel et bien une fonction vitale pour les enfants. Elle les aide dans leur développement à acquérir leur schéma corporel, à connaître les limites de leur corps, de leur univers ou bien plus simplement de leurs capacités. Prendre des coups dans une bagarre à la récréation, frotter âprement son corps aux autres au cours d’une mêlée de rugby, encaisser un uppercut au foie, se couronner le genou à la suite d’une chute de rollers, se cogner la tête contre une poutre, se brûler avec une ortie ou une braise,…: ces douleurs de la vie quotidienne font partie de l’apprentissage de la réalité « structurante », selon Annie Gauvain-Piquard (1993). Apprentissage structurant dans la mesure où il préserve de la maladie, voire de la mort en ce sens que l’incapacité de ressentir la douleur peut être une maladie mortelle. En témoigne le cas de cette étudiante canadienne, citée par Melzack & Wall, affligée d’une insensibilité congénitale, morte prématurément d’une infection généralisée, faute d’avoir développé de la sensibilité à la douleur. Signal d’alarme, la douleur s’apparente à une compagne qui enseigne à l’enfant jusqu’où il ne peut pas aller. « A ce titre elle apparaît à l’humanité comme un précieux cadeaux de la Providence » (Garrec, 1991, 32). Mais ça, c’est la douleur physique / physiologique et pas la souffrance. Parler de douleur physique, nécessite donc encore quelques précisions et entre autres d’opérer une distinction entre douleur et souffrance. Quand bien même douleur et souffrance peuvent être subsumés sous le terme d’épreuves, ce ne sont pas moins deux entités distinctes qui se différencient notamment par la place que joue le corps de façon évidente pour la première, un peu moins pour la seconde (Gauvain-Piquard, Meignier, 1993). Au début de la douleur physique, il y a la sensation nociceptive . La sensorialité du corps préside donc à un éventuel impact sur la vie psychique. La souffrance, quant à elle, s’origine puis s’étaye sur la vie psychique, même si, par la suite, elle peut avoir des retentissements sur le corps. On pourrait dire que, la douleur étant le signal d’alarme d’un corps atteint, touché, bataillant contre un dysfonctionnement, la souffrance serait le signal similaire et révélateur d’une psyché dysfonctionnant. C’est donc bien la douleur physique qui, en premier lieu, alimente la souffrance psychique. La différence entre douleur physique et souffrance psychique réside dans le caractère extérieur de la douleur. Si bien que c’est l’extériorité de la douleur physique qui rend possible l’identification puis l’altérité en ce sens que dès lors qu’elle est formulée, partagée, l’expérience de la douleur physique pose les jalons du langage et de la communication. Alors que tout ce qui relève du psychisme, parce que moins accessible, est moins objet d’interaction. « La souffrance est difficilement communicable parce qu’elle est une tension en attente, en suspens » (Marty, 2004, 23). Il n’est pas ici question de vouer aux gémonies la notion de souffrance, mais bien plus simplement d’éviter de tout mélanger au risque d’obscurcir davantage la définition de la douleur qui, nous le précision plus haut, est déjà suffisamment erratique. Mais soyons bien clair : considérer que la douleur physique / physiologique doit faire l’objet d’une éducation ne signifie pas qu’il faille l’infliger pour y parvenir. Ce n’est ni notre propos ni notre projet. Et répétons-le, notre projet consiste à alléguer avec force la nécessité d’allouer sa juste place au corps (douloureux) dans le champ de l’éducation en ce sens que dès lors qu’elle est formulée, partagée (Rimé, 2005), l’expérience de la douleur physique pose les jalons du langage et de manière connexe de la communication (Cosnier, 1994), autrement dit de la socialisation (Le Breton, 1995, 2007). Envisager la douleur (physique) comme moyen d’éducation des enfants consiste à prendre le contre-pied de la tendance contemporaine à dénier les bénéfices des expériences douloureuses pour les enfants en nous interrogeant sur les vertus supposées de cette manière d’exempter l’enfant de la douleur, ce qui revient à réfléchir sur la place de la contrainte qui peut être source de douleur dans le processus de socialisation. Dans l’hypothèse où l’on tient cette assertion pour vraie, le détour par les sensations du corps, comme moyen de créer les conditions du partage émotionnel, se pose presque comme une évidence. DELINQUANCE ET EMPATHIE Toutes les recherches en sciences humaines (Mucchielli, 2000) montrent qu’une sanction devient véritablement un sésame de sens pour l’auteur du délit à condition que l’individu soit matériellement, cognitivement et surtout affectivement impliqué ; autrement dit lorsqu’il s’inscrit dans un processus qui consiste à percevoir le cadre de référence interne d’une personne avec précision, de façon à le ressentir comme si il était cette personne. Ces recherches insistent par ailleurs sur le fait que c’est d’abord au sein de la famille que l’enfant, en adoptant l’attitude de l’autre envers lui-même ou envers son propre comportement, reconstruit en son for intérieur le monde extérieur dont les autres sont constitutifs (Kourilsky-Augeven, 1997 ). Une reconstruction qui, selon George Herbert Mead (1963), consiste pour l’enfant, à s’identifier aux autres de diverses façons émotionnelles, jusqu’à faire naître implicitement chez lui les mêmes sensations, les mêmes réactions qu’elles font naître explicitement chez ces autres. Cette disposition à ressentir ce que l’autre ressent sans toutefois s’y confondre, c’est ce que Carl Rogers désigne - après Theodor Lipps et E.B. Titchener - par empathie. Pour la psychanalyse, l’empathie est un processus affectif qui permet le partage d’une expérience psychique intime, alors que les deux subjectivités restent séparées. Bien que l’empathie ait été initialement conceptualisée dans le champ de la psychologie, la sociologie dispositionnaliste, sans nécessairement la nommer, y fait, nous semble-t-il, souvent référence (Lahire, 2002). Là, l’empathie est propension à se mettre à la place de l’autre pour le comprendre. Produit incorporé d’une socialisation explicite, l’empathie est une disposition qui exerce ses effets sur des pratiques individuelles au travers d’actualisations concrètes dans des contextes qui ne prennent tout leur sens que dans la mesure où elles ont été constituées comme signifiantes par et pour la subjectivité des acteurs. Visiblement, tout se passe alors comme si nos jeunes ne pouvaient faire appel à cette disposition à percevoir les composantes et significations émotionnelles de l’autre. Ce qui amène à poser le postulat suivant : à force de ne pas être sollicitée, cette disposition à l’empathie s’est, pour ces jeunes là, progressivement affaiblie, voire inhibée. La situation se traduit par une difficulté à entrer dans le système d’interprétation de leur victime : jamais en effet ils ne les envisagent comme des versions possibles de soi. Rien d’étonnant du reste à ce que les situations de rappel à la règle n’autorisent pas l’accès à une responsabilité juridique et morale. Rappelons, point essentiel, que la disposition en question ne disparaît jamais, car même si ses conditions de production n’ont laissé que peu de traces chez l’individu, elle subsiste après la disparition des causes qui la produisent et peut par conséquent se substantialiser au gré des contextes relationnels. Ce qui nous fait dire que les comportements antisociaux et violents sont les symptômes d’une faillite contextuelle de la disposition à l’empathie et que le degré de présence ou d’absence de la disposition est assurément lié au contexte. Sinon comment expliquer le fait que ces jeunes soient- la plupart du temps - disposés à faire preuve d’empathie et qu’a contrario certaines situations, somme toute assez rare, fassent écran ou inhibent totalement la disposition en question. Ces quelques remarques conduisent à interpréter le tropisme délinquantiel à l’aune de la dialectique qui s’instaure entre l’individu et la présence ou l’absence de quelqu’un ou de quelque chose. C’est sans aucun doute du côté du contexte qu’il faut chercher les éléments déclencheurs ou à l’inverse inhibiteurs de la disposition à l’empathie. Plus précisément c’est la peur générée par le contexte, peur de l’effondrement, peur de l’effraction, peur de l’affaiblissement du moi qu’il faut ici interroger. Dit autrement, c’est la résistance en jeu à l’intérieur de l’espace psychique qu’il faut saisir pour appréhender la faillite momentanée de la disposition à l’empathie et par ricochet de la tendance antisociale. Ces peurs archaïques, très profondes et souvent inconscientes s’originent dans des expériences précoces d’abandon, de violence ou de frustration d’une nature telle que l’organisation psychique du jeune peut difficilement y faire face au point que certains enfants accèdent difficilement à la Théorie de l’esprit si on ne les y aide pas. Dès lors, exposés à des situations qui font revenir ces frayeurs, le jeune met à distance émotions et sentiments à telle enseigne que l’autre – celui que l’on cambriole ou à qui l’on casse la voiture, celle à qui on arrache violemment le sac-, est relégué au statut d’objet susceptible d’être approprié ou détruit. Confronté à des objets, l’empathie, dont l’enfant fait preuve par ailleurs, n’est plus au rendez-vous. Au final, tout se passe comme si cette disposition était, précisément dans ces moments là, bloquée ou, pour le dire dans les mots de Norbert Elias, comme si « certains secteurs de la vie pulsionnelle se trouvaient en quelque sorte « anesthésiés» par les structures spécifiques du réseau d’interdépendances dans lequel l’enfant grandit » (Elias, 1975, 199). On comprend mieux alors, pourquoi au moment du passage à l’acte, la réalité objective est momentanément reléguée au second plan. A l’évidence ces jeunes ont du mal à toujours articuler réalité intérieure et réalité extérieure et c’est sans doute cette incapacité à envisager de manière synchronique ces deux mondes qui est à l’origine de leurs comportements délinquantiels. En même temps que ces comportements informent sur leur impossibilité à prendre en considération (la douleur de) l’autre, ils constituent un appel adressé aux adultes pour exercer un holding contenant et sécurisant. C’est entre autres pour cette raison que l’arrestation, l’admonestation, les sanctions doivent être pensées par les adultes, davantage comme des occasions de poser des limites – qui feront psychiquement échos - que comme des châtiments vengeurs qui n’apaisent en définitive que les victimes et qui laisse le jeune dans le même état (psychique) qu’auparavant. Punir sans prendre la mesure des causes des « paroles bâillonnées » – c’est ainsi que Lacan qualifie le symptôme – s’apparente alors à murer définitivement la possibilité pour le jeune d’accéder à l’équilibre psychique nécessaire pour vivre harmonieusement avec les autres. Il est certain qu'en éloignant le « mauvais » sujet qui dérange la paix sociale rien n’est véritablement réglé en ce sens que dès que la sanction sera levée, il récidivera. La sanction, si elle n’est pas accompagnée d’un vrai travail de « réaménagement » psychique, au mieux déplace le problème au pire le retarde. Refouler le symptôme, demeure dans ce cas inefficace puisqu’il va se manifester autrement parfois plus violemment. A cet égard, les carrières des jeunes rencontrés dans le cadre de nos recherches témoignent de ce phénomène de surenchère. La vignette clinique suivante illustre bien cette tendance. Angelo (18 ans) est actuellement incarcéré, pour une durée de 16 mois dans une maison d’arrêt de l’ouest de la France, pour vols de voitures et tentative d’assassinat non prémédité. Il a plusieurs affaires pénales à son actif : vols de cyclomoteurs ou de voitures, trafic de stupéfiants, escroqueries. Il en est à sa troisième incarcération ; la première, à l’âge de 14 ans, pour 26 mois, puis 2 mois pour différentes affaires.On le voit, si le refoule¬ment est inefficace, s’il n’est pas pris en charge, s’il n’est pas soigné, le jeune, en substituant l’agir à la parole, continue, inconsciemment, à appeler « au secours ». Il continue à voler, à violenter l’environnement - qui par le passé à répondu à ses sollicitations – dans le but d’obtenir à nouveau une réponse contenante et sécurisante. A défaut de réponses satisfaisantes, le jeune s’organise pour rester dans une configuration psychique soutenable, quitte à (se) mentir. C’est en tout cas ce que révèlent les entretiens réalisés en maison d’arrêt auprès de mineurs incarcérés. Au cours de ces entretiens, les jeunes ont été sollicités afin de se positionner sur le terrain des valeurs et de la morale. Proposer de discourir sur ce thème, c’est aussi donner la possibilité aux individus de justifier leurs agissements. Or Scott et Lyman précisent que s’il y a une volonté d’expliquer ses actes, c’est qu’ils ne vont pas de soi. En effet, « les actes considérés comme naturels normaux et allant de soi, n’ont guère besoin d’être expliqués ou justifiés » (Queiroz –de-, Ziolkovski, 1994, 63), seuls les attitudes, les actions inadaptées et les comportements officiellement réprouvables nécessitent la justification. Dans le discours des jeunes, cela se traduit par un tropisme quasi-systématique à pointer l’iniquité, voire l’inanité de la loi. Ce qui leur permet d’inhiber temporairement la validité de la norme légale ou morale, et éventuellement, de se sentir autorisé à outrepasser ce qui est proscrit. En usant des « technique de neutralisation », c’est leur économie psychique qu’ils préservent. Dans ce cas le déni n’est rien d’autre que la conséquence de la –bonne- réponse de l’environnement qui ne vient pas. Casser, voler, violenter s’apparentent donc pour les jeunes à des appels –inconscients- à l’aide, voire à des allégations de prise en charge, quand bien même « musclées » et, point essentiel, en aucun cas empreintes de velléités vengeresses. En somme, c’est la recherche de limites, d’un environnement contenant et sécurisant, que l’enfant manifeste au moment du passage à l’acte. Franchir le Rubicon témoigne en outre de la -bonne- santé mentale de l’enfant en ce sens où son action signale ce qu’il ressent comme nécessaire : la prise en charge. Nous en revenons maintenant à nos deux observations liminaires et posons en hypothèse que si l’on accepte que l’empathie est une variable essentielle dans la construction des comportements prosociaux et qu’elle est a contrario inhibée chez les mineurs délinquants violents, le bon sens commande de penser la prise en charge de ces mineurs à l’aune de cette variable. Si l’on tient cette affirmation pour vraie une question se pose : peut-on créer les conditions de restauration de l’empathie afin d’amener ces jeunes à agir différemment, d’une manière que l’on peut espérer plus vertueuse ? C’est à cette interrogation que les lignes qui suivent, tentent de répondre. UN EXEMPLE D’OPERATIONNALISATION En 1893 déjà, Émile Durkheim pensait que la recherche (sociologique) ne mériterait pas une heure de travail si elle n’était socialement utile (Durkheim, 1893). « Il peut même se faire », écrivait-il quelques d’années plus tard, que le chercheur « dirige de préférence ses recherches sur tel ou tel point parce qu’il pressent qu’elles seront ainsi profitables, qu’elles permettront de satisfaire à des besoins urgents » (Durkheim, 1922, 20). Un demi siècle plus tard, l’une des grandes leçons de méthode de Norbert Elias consistait à soutenir que les théories servent à traiter et résoudre des énigmes concrètes. Si elles ne peuvent y parvenir elles ne méritent pas le nom de théories (Bonny, Queiroz -de-, Neveu, 2003). Enfin si l’on considère, avec A Giddens, que le sociologue participe de la structuration de la société (1987), il a de fait le droit non seulement de « parler haut et fort » (Durkheim, 1895, 144), mais aussi de s’inscrire sans ambiguïté dans la production du social. Plus modestement, nous souhaitons, certes que notre travail alimente les débats de tous ceux qui se sentent concernés par la délinquance juvénile, mais aussi et surtout qu’il donne lieu à des mises en œuvre éclairées. Si la disposition à l’empathie relève des savoirs être et savoir vivre en société, proposer une intervention susceptible de la stimuler à des fins de développement, c’est participer à la réflexion sur la prévention de la délinquance juvénile. C’est précisément notre dessein. En utilisant comme support les douleurs générées par les activités physiques, l’exemple qui suit, constitue à notre sens la première opérationnalisation d’une problématique heuristique quant à la prise en charge des mineurs délinquants. CADRE D’INTERVENTION ET METHODES Pour passer de la théorie à la pratique, nous avons d’emblée opté pour une catégorie de jeunes dont nous connaissons bien les problématiques : des mineurs délinquants au bout de la filière pénale. Notre échantillon se compose donc de mineurs incarcérés à la maison d’arrêt de Rennes. En outre, pour des raisons spécifiques à cette population – turnover important – et afin de saisir des transformations significatives dans les changements de comportements, l’enquête n’a pu être menée de manière systématique auprès de tous, mais seulement auprès de six mineurs incarcérés pour une durée minimale de huit mois. Précisons que la délinquance de ces jeunes est de type acquisitive ou contrevenante à la législation relative aux stupéfiants et est, point essentiel, quasi-systématiquement accompagnée de violence contre les personnes. Bien que ces mineurs présentent une homogénéité quant à leurs coordonnées sociales, gardons toujours à l’esprit que chaque jeune est un « cas » au sens étymologique (circonstance, hasard). Chaque cas se fonde sur plusieurs ordres de données : entretiens (avec les jeunes et les surveillants) et observations (des comportements au cours des séances). Notre objectif ne vise donc pas à édicter une généralité ou une vérité, mais à avoir accès aux comportements, aux opinions, aux représentations de ces mineurs qui s’appuient sur des valeurs et des croyances, afin de les analyser et de confronter cette expérience au cadre théorique et aux hypothèses posées plus haut. En dernière instance ce qui sera proposé comme analyse, plus que « la » vérité, est une observation clinique des comportements des personnes rencontrées, observées et écoutées aux cours de nos investigations. En ce qui concerne l’élément susceptible de servir d’activateur de la disposition que nous supposons en veille, nous avons choisi d’utiliser les activités physiques et sportives (APS). Deux raisons président ce choix. La première tient au fait qu’en prison la pratique sportive suscite de l’engouement. En effet, quel que soit le type d’établissement pénitentiaire, la séance de sport est toujours très prisée par les détenus (Gras, 2005). La seconde raison tient au fait que nous avons, de longue date, une bonne connaissance des APS puisque, depuis 1984 nous avons occupé successivement, parfois de manière simultanée, des fonctions d’entraîneur, d’éducateur sportif et d’enseignant d’Éducation Physique. D’un point de vue méthodologique, deux temps structurent cette expérimentation. Le premier temps propose, au cours du mois d’août 2005, deux séances consécutives par semaine (nous reviendrons sur les raisons de cette organisation) d’activités physiques. Le second temps de cette expérimentation a débuté en janvier 2006. Il a consisté à encadrer une séance par semaine pendant cinq mois. Dans le cadre de ces interventions, nous avons eu recours à tout un arsenal de jeux sportifs, en nous appliquant à prioriser les activités de musculation et les jeux d’opposition interindividuelle. Privilégier ces activités n’est pas anodin : avec la pratique du football, elles constituent en effet les activités les plus prisées par les détenus. CONTENU DES INTERVENTIONS Les raisons et les observations qui ont préludé au choix des pratiques étant spécifiées, précisons maintenant la nature de l’organisation pédagogique qui visait à créer les conditions d’émergence et de partage de l’expérience de la douleur. Lors du premier cycle d’intervention, en août 2005, nous avons volontairement proposé deux séances consécutives (mercredi/jeudi). Tout était alors mis en œuvre afin que la première séance soit suffisamment intense pour générer des courbatures le lendemain. La chose est relativement aisée quand on connaît l’état d’immobilisme dû à la promiscuité des situations d’incarcération. Comme prévu, les premières minutes de la seconde séance se transformaient rapidement en un véritable espace de complainte qui se traduisait en autant d’expressions plus ou moins imagées : « Je suis déchiré », « Tu nous as tué », « Je sens plus mes jambes », « Quand j’ai mis mes pieds par terre ce matin je me suis tout de suite rallongé »… Les conditions pour dire sa douleur étant ainsi créées, le travail consistait alors à faire durer ce moment de complainte afin que chaque jeune parle de lui, de ses sensations, de ses douleurs et qu’il entende progressivement celles des autres. Pour accélérer ce processus d’altérisation, les exercices qui composaient la phase d’échauffement sollicitaient préférentiellement les parties du corps entraînées la veille. Ce faisant, on créait un espace pour dire la douleur ressentie. Au reste nous n’hésitions pas à demander aux jeunes, de montrer sur leur corps ou celui d’un codétenu, là où ils avaient précisément mal. C’est alors que les réponses déferlent : « Moi, c’est quand je pose un seul pied par terre », « Moi, c’est quand je me relève », « Moi, c’est quand je lève une jambe ou quand je m’assois ». Convaincu que ce temps d’échange constituait un sésame à l’activation de la disposition que nous postulons inhibée, tous les débuts de séance sont alors devenus l’occasion de son entraînement, autrement dit, un temps d’échange d’émotions et de paroles. A partir du mois de janvier 2006, c’est au cours même de la séance que nous tentons de créer les conditions de l’expérience partagée de la douleur physique. Dans leur mise en œuvre, ces séances consistent à proposer des situations sportives physiquement éprouvantes, de telle sorte que les douleurs soient ressenties au cours de l’action ou juste après. La chose est assez aisée à mettre en œuvre dans la mesure où aucun de ces jeunes, n’a pas véritablement développé d’habitus santé positif (Merand, Dhelemmes, 1988). Par ailleurs et afin de créer de véritables conditions d’échange, nous veillons à ce que ces ressentis corporels se donnent à voir et à entendre et, point essentiel, qu’ils fassent l’objet d’un échange verbal, d’une mise en mots des sensations corporelles ressenties. L’exemple suivant illustre la manière dont une pratique physique peut participer au surgissement d’une expérience partagée de la douleur physique. La situation consiste à réaliser un test de course navette ou test de Leger-Boucher. Pratiquement, il s’agit de courir, entre deux lignes espacées de 20 mètres, le plus longtemps possible en respectant un rythme de course qui s'accélère toutes les minutes (Cazorla, 1992) . La consigne est claire : courir le plus longtemps possible. Afin de rendre ce test plus heuristique pour l’expérimentation, nous avons constitué deux groupes de niveau ; un qui exécute le test pendant que l’autre observe. Homogénéiser les niveaux consistait à créer du challenge. Comme nous l’avions pressenti, ambiance et émulation compétitive aidant, les jeunes se sont totalement investis dans l’exercice. Il n’était plus simplement question de couvrir le plus d’aller-retour possibles, mais aussi et surtout de battre les autres. Personne ne voulait abandonner le premier. Mais dès lors que l’un abdiquait enfin, les autres, épuisés eux aussi, l’imitaient. Cet abandon au sens propre et figuré les laissait exprimer leur fatigue : écroulés par terre, respiration haletante, grimaçant, raclant bruyamment leurs gorges, déglutissant avec difficulté,… Les conditions d’une expérience partagée de la douleur étaient bel et bien réunies. Cette scène, à l’image de toutes celles qui créent régulièrement et de manière répétée ce type de contexte, contribue, selon nous, à l’activation de la disposition à l’empathie ; d’une part, parce que chaque jeune qui venait de réaliser le test pouvait appréhender de facto son état en observant celui de ses camarades de course ; d’autre part, parce que le groupe de jeunes qui n’avait pas encore réalisé le test, avait une vision anticipée, parfois teintée de stupéfaction, de l’état dans lequel ils se trouveraient sans doute une dizaine de minutes plus tard. Les premiers ne manquaient d’ailleurs pas, précisément par empathie, de prévenir les seconds des difficultés qu’ils s’apprêtaient à endurer. Les « Rigole, tu vas voir, c’est un truc de oufs, tu vas mourir » ; « Tu as l’impression que c’est facile, tu vas être comme nous, tu vas peut être même gerber » ; « A la fin tu sens plus rien, tu cours, mais t’es explosé, t’es mort…», définissaient et transmettaient par le verbe l’expérience émotionnelle qui venait d’être traversée. En procédant de la sorte, nous souhaitions que nos interlocuteurs observent et entendent que les localisations des douleurs pouvaient être communes à tous. Cette prise de conscience que le corps de l’autre est, au même titre que son propre corps, le siège de sensations, de douleurs, voire de meurtrissures, place le jeune en situation de faire l’expérience de l’échoïsation corporelle (Cosnier, 1994). Le corps sert ainsi d'instrument d'analyse des affects d'autrui. Par ailleurs, le passage de la sensation corporelle à la parole contribue à revitaliser l’autre, à lui rendre sa place de sujet digne de respect. A l’image de cet exemple, toutes nos interventions, au cours de cette expérimentation, ont consisté à trouver des situations pédagogiques qui autorisent cette expérience partagée de la douleur physique. A cet égard, le champ des APS est un réservoir inépuisable de solutions. QUELQUES RESULTATS. Précisons tout d’abord qu’en matière de résultats, nous n’avons pas assez de recul pour affirmer de manière péremptoire que nos interventions ont eu les répercussions escomptées sur les jeunes que nous avons suivis. Nous pensons néanmoins tenir quelques linéaments de ce qui constitue, à notre sens, des signes d’une transformation des comportements - baisse de la violence entre pairs et tendance à la pro-activité - qui nous encouragent et nous autorisent à continuer nos recherches dans ce sens. Concrètement nos observations révèlent que nos interventions ont permis l’avènement de trois attitudes, symptomatiques selon nous, de la revitalisation de la disposition à l’empathie. - En premier lieu, si l’on s’en tient à l’avis des surveillants, les relations entre les jeunes détenus sont globalement moins conflictuelles depuis cette expérience. - En deuxième lieu, nous avons pu observer que les nouveaux détenus (turnover important oblige) sont plus rapidement acceptés et intégrés par/dans le groupe des anciens. Ce constat est confirmé par les observations des surveillants. - Enfin dans le cadre des séances, nous avons observé que le principe de coopération et de réciprocité dans la réalisation d’une tâche, sans être systématique, devenait effectif. Si les transformations évoquées ci-dessus ont à voir avec l’action menée qui consiste, rappelons-le, à créer les conditions du partage de l’expérience de la douleur, afin de revitaliser la disposition à l’empathie, alors il faut persister dans cette voie et multiplier les expérimentations avec d’autres jeunes et dans d’autres structures (centres d’éducatif fermés, centres d’éducation renforcée, centres d’action éducatifs, foyers éducatifs). C’est notre dessein. EN GUISE DE CONCLUSION Pour poser une conclusion intermédiaire à ce travail, précisons que nous ne prônons pas ici une idéologie valorisant le dolorisme. Nous essayons plus simplement de comprendre et éventuellement de trouver des pistes de réflexion pour aider ces jeunes à sortir de la véritable souffrance que constituent les conséquences pénales du statut de délinquant. Aussi, aucune piste de recherche ne saurait être ignorée. C’est dans cette logique que nous inscrivons notre travail sur l’expérience de la douleur physique partagée; une douleur qui, sous certaines conditions, nous semble donc pouvoir être une expérience maturante pour l’enfant en ce sens qu’elle est support de communication. Finalement les douleurs physiques provoquées dans le cadre de cette expérimentation, autorise le jeune à faire connaître par la parole quelque chose de lui-même, quelque chose de sa souffrance. Ce faisant il s’ouvre à l’autre et communie au sens étymologique (de s’associer) avec l’autre. La douleur physique volontairement générée par nos interventions fait ici figure d’un véritable viatique pour ces jeunes dont le parcours de vie conduit, à force de traumatisme et d’incompréhension, à l’isolement et parfois au mutisme. Ne pas avoir recours à la douleur, l’évincer de l’arsenal pédagogique au motif qu’elle est moralement malvenue, reviendrait à couper l’un des dernier fils dont ces jeunes ont besoin pour se dire. Par l’expression qu’elle rend possible, cette – bonne - douleur là peut participer au soulagement des souffrances qui conduisent à l’agir. L’expérience de la douleur physique partagée au même titre que les émotions générées par la musique, les jeux,….constituent probablement le terrain où se tisse un espace en miroir, où chacun s’intéresse à l’autre et joue à le découvrir. Cette douleur physique que nous avons qualifié de socialisante crée l’autre, elle crée les conditions du regard du visage de l’autre, sur lequel, comme l’écrit E.Lévinas, on pourra lire ce commandement majeur : « tu ne tueras point » qui transposé à l’Education devient : « l’éducateur veillera à orienter le regard de l’enfant en direction de l’autre afin que cet autre devienne une version possible de soi ». |

Bibliography

ANNEQUIN A., (2002), La douleur chez l’enfant. Ed Masson.

ANZIEU D., (1995), Le Moi-peau. Paris : Dunod.

BERGE C., COSNIER J., « Empathie et autisme : de l’analyseur corporel » à la clinique de l’empathie », CALPA (Cahier d’acquisition du langage), université René-Descarte, Fascicule n°23, 2003.

CAZORLA G., (1992), Colloque de Mérignac: Tests de terrain pour déterminer la vitesse aérobie maximale (VAM). Revue de l'AEFA. 123. 18-34.

COSNIER J., (1994), La psychologie des émotions et des sentiments. Paris : Retz.

CYRULNIK B., (2006), De chair et d’âme. Ed Odile Jacob.

DURKHEIM E., (1922), Éducation et sociologie. Paris : PUF.

DURKHEIM E., (1967), De la division du travail social. Paris : PUF.

DURKHEIM E., (1986), Les règles de la méthode sociologique. Paris. PUF Coll. Quadrige.

ELIAS N., (1975), La dynamique de l’Occident, Agora Poket, 1975 (1969)

FAVRE D., JOLY J., REYNAUD Ch., LAURENT L., (2005), Empathie, contagion émotionnelle et coupure par rapport aux émotions. Enfance, Vol 57, 363-382.

FREUD S., (1951), Inhibition, symptôme et angoisse. PUF.

FREUD S., (1969), Cinq leçons de psychanalyse. Paris : Payot.

FREUD S., (1990), Inhibition, symptôme et angoisse. Paris : PUF.

GARREC E., (1991). Mosaïque de la douleur. Ed Seuil.

GAUVAIN-PIQUARD A., MEIGNIER M., (1993), La douleur de l’enfant. Paris : Calmann-Lévy.

GIDDENS A., (1987), La constitution de la société, éléments de la théorie de la structuration. Paris, PUF.

GRAS L., (2004), Le sport en prison. Paris : L’Hamarttan.

KOURILSKY-AUGEVEN C., (1997), Socialisation juridique et conscience du droit. Droit et société. Paris : Maison des Sciences de l’Homme.

LACOMBE P., COUM D., ZANNA O., PENTECOUTEAU H., DEROFF M., MOULIN C., (1999), Mineurs délinquants : La priorité éducative et la reconnaissance de leurs responsabilités individuelles. Paris : Centre Henri Aigueperse, FEN.

LAHIRE B., (1995), Tableaux de familles. Paris : Gallimard, Ed. du Seuil.

LAHIRE B., (1998), L'homme pluriel. Les ressorts de l'action. Paris : Nathan.

LAHIRE B., (2002), Portraits sociologiques. Paris : Nathan.

LE BRETON D., (1995), Anthropologie de la douleur. Paris : Métailié.

LE BRETON D., (2007), En souffrance. Adolescence et entrée dans la vie. Ed Métailé.

MARTY F., (2004), Ce que souffrir veut dire, In Press.

MATZA D., (1964), Delinquency and drift. New York: Wiley, 1964.

MEAD G. H., (1963), L'esprit, le soi et la société. Paris : PUF.

MENDEL G., (2003), Une histoire de l’autorité. Paris : La Découverte.

MERAND R., DHELEMMES R., (1988), Éducation à la Santé, Endurance aérobie, Contribution de l’EPS. Paris : INRP

MELZACK R., WALL P., (1988), Le défi de la douleur. Ed Vigot.

MUCCHIELLI L., (2000), Famille et délinquance : Un bilan pluridisciplinaire des recherches francophones et anglophones. Paris : CNAF, n° 86.

NASIO J-D., (2006), La douleur physique. Payot.

QUEIROZ J.M., ZIOLKOVSKI M., (1994), L’interactionnisme symbolique . Rennes : PUR.

RIME B., (2005), Le partage social des émotions. Paris : PUF.

WINNICOTT D.W., (2004), Agressivité, culpabilité et réparation. Paris : Payot.

BONNY Y., DE QUEIROZ J.M., NEVEU E., (2003), Norbert Elias et la théorie de la civilisation. PUR.

ZANNA O., et LACOMBE P., (2003), Anthropologie du geste sportif en milieu carcéral . Agora débats/jeunesses, n°33, 50-64.

ZANNA O., (2004), Socialisation et représentation différentielle du droit chez les mineurs incarcérés. Revue internationale de criminologie et de police technique et scientifique, n°2, 207-226.

ANZIEU D., (1995), Le Moi-peau. Paris : Dunod.

BERGE C., COSNIER J., « Empathie et autisme : de l’analyseur corporel » à la clinique de l’empathie », CALPA (Cahier d’acquisition du langage), université René-Descarte, Fascicule n°23, 2003.

CAZORLA G., (1992), Colloque de Mérignac: Tests de terrain pour déterminer la vitesse aérobie maximale (VAM). Revue de l'AEFA. 123. 18-34.

COSNIER J., (1994), La psychologie des émotions et des sentiments. Paris : Retz.

CYRULNIK B., (2006), De chair et d’âme. Ed Odile Jacob.

DURKHEIM E., (1922), Éducation et sociologie. Paris : PUF.

DURKHEIM E., (1967), De la division du travail social. Paris : PUF.

DURKHEIM E., (1986), Les règles de la méthode sociologique. Paris. PUF Coll. Quadrige.

ELIAS N., (1975), La dynamique de l’Occident, Agora Poket, 1975 (1969)

FAVRE D., JOLY J., REYNAUD Ch., LAURENT L., (2005), Empathie, contagion émotionnelle et coupure par rapport aux émotions. Enfance, Vol 57, 363-382.

FREUD S., (1951), Inhibition, symptôme et angoisse. PUF.

FREUD S., (1969), Cinq leçons de psychanalyse. Paris : Payot.

FREUD S., (1990), Inhibition, symptôme et angoisse. Paris : PUF.

GARREC E., (1991). Mosaïque de la douleur. Ed Seuil.

GAUVAIN-PIQUARD A., MEIGNIER M., (1993), La douleur de l’enfant. Paris : Calmann-Lévy.

GIDDENS A., (1987), La constitution de la société, éléments de la théorie de la structuration. Paris, PUF.

GRAS L., (2004), Le sport en prison. Paris : L’Hamarttan.

KOURILSKY-AUGEVEN C., (1997), Socialisation juridique et conscience du droit. Droit et société. Paris : Maison des Sciences de l’Homme.

LACOMBE P., COUM D., ZANNA O., PENTECOUTEAU H., DEROFF M., MOULIN C., (1999), Mineurs délinquants : La priorité éducative et la reconnaissance de leurs responsabilités individuelles. Paris : Centre Henri Aigueperse, FEN.

LAHIRE B., (1995), Tableaux de familles. Paris : Gallimard, Ed. du Seuil.

LAHIRE B., (1998), L'homme pluriel. Les ressorts de l'action. Paris : Nathan.

LAHIRE B., (2002), Portraits sociologiques. Paris : Nathan.

LE BRETON D., (1995), Anthropologie de la douleur. Paris : Métailié.

LE BRETON D., (2007), En souffrance. Adolescence et entrée dans la vie. Ed Métailé.

MARTY F., (2004), Ce que souffrir veut dire, In Press.

MATZA D., (1964), Delinquency and drift. New York: Wiley, 1964.

MEAD G. H., (1963), L'esprit, le soi et la société. Paris : PUF.

MENDEL G., (2003), Une histoire de l’autorité. Paris : La Découverte.

MERAND R., DHELEMMES R., (1988), Éducation à la Santé, Endurance aérobie, Contribution de l’EPS. Paris : INRP

MELZACK R., WALL P., (1988), Le défi de la douleur. Ed Vigot.

MUCCHIELLI L., (2000), Famille et délinquance : Un bilan pluridisciplinaire des recherches francophones et anglophones. Paris : CNAF, n° 86.

NASIO J-D., (2006), La douleur physique. Payot.

QUEIROZ J.M., ZIOLKOVSKI M., (1994), L’interactionnisme symbolique . Rennes : PUR.

RIME B., (2005), Le partage social des émotions. Paris : PUF.

WINNICOTT D.W., (2004), Agressivité, culpabilité et réparation. Paris : Payot.

BONNY Y., DE QUEIROZ J.M., NEVEU E., (2003), Norbert Elias et la théorie de la civilisation. PUR.

ZANNA O., et LACOMBE P., (2003), Anthropologie du geste sportif en milieu carcéral . Agora débats/jeunesses, n°33, 50-64.

ZANNA O., (2004), Socialisation et représentation différentielle du droit chez les mineurs incarcérés. Revue internationale de criminologie et de police technique et scientifique, n°2, 207-226.

Read also

> Summary

> Editorial

> Le combat libre : quel(s) effet(s) sur les jeunes ?

> Les representations de la responsabilité sportive et quotidienne d'adolescents sportifs institutionnalisés

> Sport et effets éducatifs à l'école : de la violence à l'agressivité motrice

> Sport, conation, dispositifs d’insertion et gestion de la violence institutionnelle

<< Back